Русско-чукотская война

Малоизвестная русско-чукотская война

Сегодня годовщина малоизвестного для большинства события. 14 марта 1747 года произошло сражение на реке Орловой между русскими казаками и союзными ими коряками с одной стороны и чукчами с другой. Результат этого сражения очень сильно повлиял на всю дальнейшую историю региона. Но, обо- всем по-порядку.

Сейчас чукчи ассоциируются у большинства с далеким и холодным севером, а также с анекдотами, многие из которых родом еще из СССР. Но, несколько веков назад, это был довольно воинственный и многочисленный народ, умеющий выживать в условиях крайнего севера и промышлявший оленеводством и добычей морских котиков и китов.

Чукчи во время морского промысла

Ни холод ни льды их не останавливали. Они многие поколения жили на этой земле, не собирались ее никому отдавать и часто воевали с соседними народами. Уровень их развития при этом был не высок. Когда в регион пришли первые русские они с удивлением увидели, что чукчи до сих пор используют оружие (в основном стрелы и копья) и доспехи из кости. Металлов они не знали. Письменности у них тоже не было. Зато чукчи достигли очень высокого мастерства в резьбе по кости. Именно так они и изображали свои древние легенды и сказания. Также чукчи научились без использования гвоздей строить не только одно-двух местные каяки, но и большие байдары - гребные суда способные вместить десять, а иногда и больше человек. Они использовались для китобойного промысла и на них можно было уходить довольно далеко в море.

Чукотские байдары. Гравюра XIX века.

Слово "чукчи" не является самоназванием этого народа. Так их чаще называли соседи, в их языке оно звучит как "чаучу" и означает в буквальном переводе "богатые оленями". Самоназвание этого народа - ԓыгъоравэтԓьат или оравэтԓьат, что на языке чукчей означает "настоящие люди". Жили они родоплеменным строем, единого государства у них не было. Но они при этом четко идентифицировали себя единым народом, объединенным языком, культурой и религией. По вере чукчей их народ произошел от союза кита и женщины и только они являются полноценными людьми. Как и спартанцы, чукчи сразу же убивали ребенка, если он рождался с какими-то недостатками. Остальные же народы, живущие в глубине материка, по мнению чукчей - это были уже не совсем полноценные люди. Русских же они кстати вообще считали произошедшими от собак, когда-то давно убежавших на запад. Вот такой вот чукотский оголтелый национализм.

Чукчи занимаясь также оленеводством являлись кочевым народом и, естественно, такой образ жизни толкал их, как и другие народы кочевников, к набеговой экономике. Они постоянно воевали с соседями: коряками, эскимосами, алеутами и юкагирами. При этом между собой они старались ладить, межродовых распрей практически не было. Спорные вопросы, которые нельзя было решить мирно они решали поединками. К тому же у чукчей существовал обычай кровной мести, что также останавливало от понятия руки на соплеменников. Чукчи верили в реинкарнацию и совсем не боялись смерти. Старый или больной человек часто мог попросить чтобы его убили и это было в порядке вещей.

Вот с таким вот народом и встретились русские пришедшие далеко на восток в XVII веке.

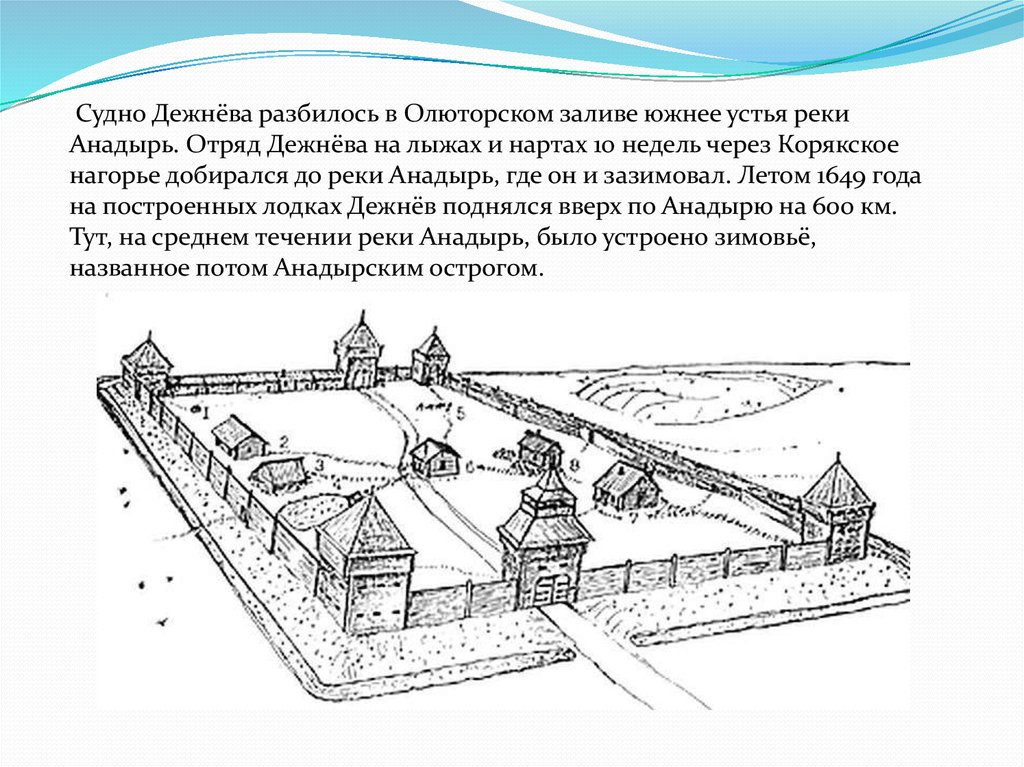

Если эвены, юкагиры и коряки с радостью приняли власть русского царя (надеясь на помощь против чукчей), то сами чукчи с самого начала заартачились. Первая встреча русских казаков с чукчами состоялась в 1642 году. Власть царя они не признали и платить ясак сразу отказались. Учитывая то, что отряд казаков насчитывал всего несколько десятков человек, а до Москвы было далеко, необходимы были опорные пункты. В 1644 году был основан Нижнеколымск, а в 1649 году Анадырский острог.

Они и стали главными базами русского присутствия. В дальнейшем русская экспансия устремилась на юг - на Камчатку и здесь стоит отметить человека, о котором я писал отдельную статью

Но, вернемся к чукчам. Они нападали на коряков, уже к тому времени подданных русского царя, и с этим надо было что-то делать. По началу казаки лишь проводили ответные рейды в надежде отбить угнанные стада оленей отрядами из нескольких десятков человек. Ядром такого отряда была дюжина русских, вооруженных огнестрельным оружием, а остальные - воины коряков. Но такая тактика не была успешной. Пока внимание русского правительства было в основном обращено на запад, освоение новых восточных земель явно забуксовало. Шли годы, а чукчи так и продолжали успешно угонять корякских оленей.Однако в 1727 году на заседании сената все таки было решено обратить внимание на Чукотку. Туда было отправлено разом аж 400 солдат - это большая цифра для региона, если знать, что самый большой отряд чукчей во время их набегов как правило не превышал 200 человек. Командовал этой маленькой армией капитан (позже произведенный в майоры) Дмитрий Иванович Павлуцкий. При этом верховная власть и полномочия в регионе были недостаточно четко определены из-за чего Павлуцкий почти сразу же рассорился с казачьим атаманом Афанасием Федотовичем Шестаковым.

Карта Дальнего Востока, составленная по распоряжению Шестакова

Карта Дальнего Востока, составленная по распоряжению Шестакова

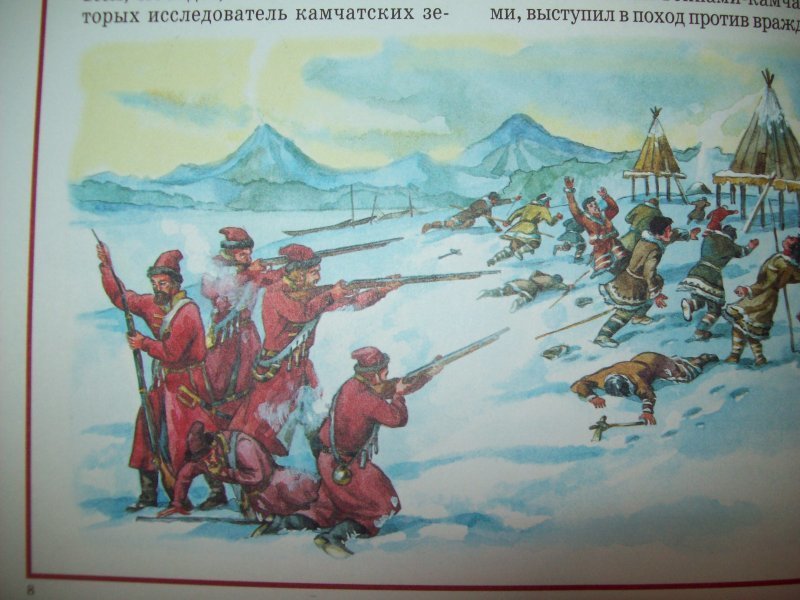

Во время сражения при Ергаче 14 марта 1730 года, отряд Шестакова, выдвинувшийся чтобы отбить угнанных оленей, столкнулся с отрядом аж из 300 чукчей.

Сражение при Ергаче

Пока русские, стоявшие в центре, перестреливались с чукчами, которые на залпы из ружей отвечали градом стрел, отряд чукчей обошел с фланга и обратил в бегство стоявших там коряков. Увидя их бегство сбежали с другого фланга и эвенки. В итоге казаки Шестакова были окружены и почти все перебиты. Погиб и сам Шестаков. В итоге Павлуцкий надолго стал главой региона.

На следующий 1731 год Павлуцкий собрал огромный по местным меркам отряд аж в 500 человек, в котором почти половина была русскими с огнестрельным оружием. Была проведена карательная экспедиция по чукотским кочевьям. Чукчи трижды вступали в бой, но проиграли. Погибло от 800 до 1500 чукчей. Были освобождены почти все пленные и удалось вернуть несколько тысяч ранее угнанных оленей. Именно после этих событий Павлуцкий стал одним из главных прототипов Якунина - собирательного образа русских в чукотских сказаниях, который представлял собой нечто вроде "абсолютного зла".

Шесть лет после этой экспедиции Павлуцкого чукчи не совершали новых больших набегов. Но уже в 1737 году опять их возобновили. Замиряться и тем более переходить под власть руского царя они все равно не хотели. Павлуцкий ответил на это такими же рейдами, но чукчи, наученные прошлым, уже не принимали прямого боя, а предпочитали просто откочевывать на время на другие территории. Спустя же время они попросту объединились и создали межплеменной союз перед лицом опасного врага. Но при этом они понимали, что прямого боя им все равно не выиграть, решающей схватки не искали, а ждали удобного случая.

В марте 1747 года Павлуцкий (тогда уже произведенный в майоры) был извещен о новом набеге чукчей, которые увели у коряков большое стадо оленей. Чтобы не упустить угнанное стадо, пришлось действовать быстро и Павлуцкий выдвинулся в погоню на нартах с отрядом всего в 97 человек. Основные силы (около 200 солдат на лыжах) должны были подойти позже.

Картина "Последний бой майора Павлуцкого". худ. Николай Фомин

Отряд Павлуцкого настиг чукчей у реки Орловая. Но вместо небольшого отряда, совершившего набег, обнаружил перед собой целую армию чукчей в более чем 500 человек. Несмотря на это Павлуцкий и его заместитель - сотник Кривошапкин решили дать бой, видимо считая, что чукчи уже не те, т.к. во время всех рейдов за последние годы (с памятного кровавого рейда Павлуцкого прошло уже более 15 лет) они все время уклонялись от крупных боев. Логика видимо была и в том, что чукчи могут просто разбежаться и попробуй их потом поймай, да и оленей не вернуть.

В итоге отряд Павлуцкого покинул укрепленный лагерь созданный из саней (этакий северный аналог гуляй-города) и вышел в поле.

Битва на реке Орловой

Чукчи, как и в сражении при Ергаче, завязав перестрелку опять обошли с фланга, одновременно атакуя и по центру, используя тем самым свой численный перевес. Залп из ружей их не остановил. Завязался рукопашный бой. Под угрозой окружения люди Павлуцкого начали отходить обратно в лагерь. Русские использовали стальные доспехи, что позволяло им оборонятся против превосходящих их более чем в пять раз чукчей. Но численный перевес все равно сказывался. Защищенного доспехами Павлуцкого долго не могли убить, пока не набросили на него аркан. И только повалив на землю вчетвером его добили копьями. Сохранилось множество сказок и легенд о борьбе чукчей с Павлуцким - Якунином и о его гибели. В одной сказке его ранили стрелой в глаз, а потом добили, в другой он погибает в поединке с чукотским богатырем Нанкачгатом. Многие легенды рассказывают, что Якунин был взят чукчами в плен и зверски замучен.

В ходе боя погибло более половины отряда Павлуцкого - 51 человек, в том числе и сотник Кривошапкин. Основные силы в 200 солдат на лыжах смогли подойти только на следующий день. За это время чукчи успели уйти.

После гибели руководства, русские силы оказались дезорганизованы и все 1750-е годы чукчи совершали большое количество набегов. В 1759 году чукчи даже осадили Анадырь. Новый комендант Федор Христианович Плениснер в таких условиях подсчитал, что содержать здесь воинский контингент попросту экономически невыгодно. Расходы превышали все доходы с ясака, который платили местные племена. Более перспективным казалось тогда продолжать освоение Камчатки. Крепость Анадырск (так тогда она называлась) срыли и русские на время покинули эту территорию. В 1776 году с чукчами заключили соглашение. По его условиям чукчи освобождались от ясака на 10 лет формально признавая подданство русского царя. Это было необходимо для того, чтобы иностранные державы не могли претендовать на Чукотку..

Спустя 10 лет чукчи так и не начали выплачивать ясак, но зато им самим платили дань в виде подарков их вождям и старейшинам в обмен на отказ чукчей от набегов. Вместо коряков чукчи просто стали грабить эскимосов на Аляске. Россия же в итоге вернулась на Чукотку по сути уже в эпоху СССР, когда чукчи без всякой войны стали полноправными гражданами нашей многонациональной страны.