Чума в Москве

При Тишайшем было сурово. Московская чума 1654—1655 гг.

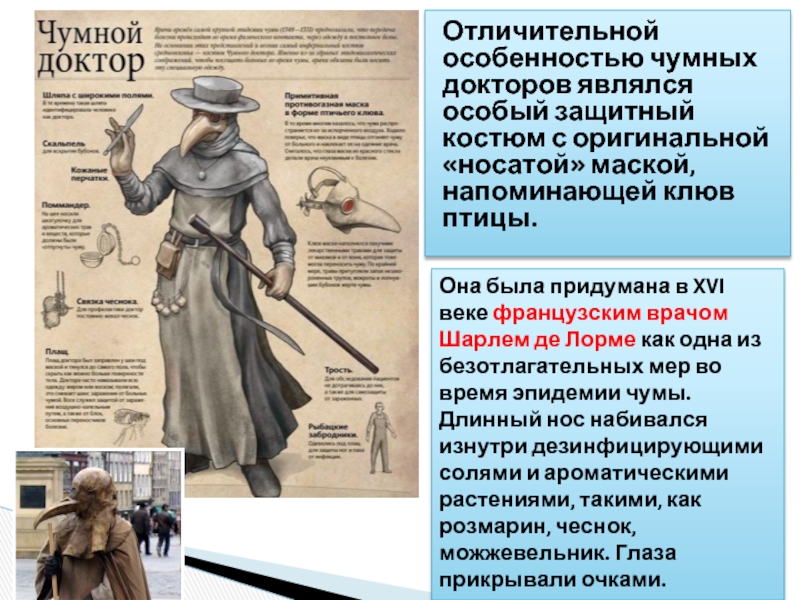

В XV—XVI веках чума несколько раз посещала Францию, Германию, Польшу, Италию, Англию, Нидерланды, да и кроме Европы отмечена в других частях нашей планеты. С начала XVII века отдельные вспышки болезни зафиксированы в Лондоне, Париже, Базеле затем в Женеве в Швейцарии, Валенсии и Малаге в Испании, наконец, в Турине, Милане, Флоренции и других итальянских городах. Одной из наибольших вспышек была Московская чума 1654—1655 годов.

Спасские Водяные ворота Китай-города в XVII веке. Художник Аполлинарий Васнецов

Эпидемия в Москве разразилась в августе 1654 г. Однако об ее приближении уже знали. В 1653 году болезнь обнаружили в Вологде, а в 1654 году и в других местностях.

В частности, как сообщали современники, в Угличе в июне 1654 года, чума была остановлена после обхода города крестным ходом с чудотворной иконой. Поэтому были предприняты определенные меры предосторожности. Уже в июле по распоряжению патриарха Никона царица с семейством выехала из Москвы в Троице-Сергиев монастырь, вслед за ними покинул город и сам патриарх.

Царь Алексей Михайлович. Неизвестный художник

Царь же по случаю войны с Польшей находился в это время в Смоленске.

Царский наместник в Москве князь Михаил Пронский в конце августа доносил, что «моровое поветрие в Москве усиливается и православных христиан остается немного».

Впрочем, 3 сентября и сам князь Пронский умер, а 12 сентября та же участь постигла его заместителя боярина Ивана Хилкова. Новым наместником Москвы был назначен боярин Иван Морозов.

Царицу с дочерями и малолетним сыном Алексеем перевезли подальше — в Калязинский Троицкий Макарьев монастырь.

Калязинский Троицкий Макарьев монастырь

Все приказы в Москве закрыли. Дьяки и подьячие умерли или разбежались. Большую часть ворот также закрыли за отсутствием сторожей и стрельцов.

Запах гниющих трупов заполнял весь город. Население, объятое паническим страхом, бежало из Москвы. Первыми в подмосковные деревни и соседние города подались придворные чины и столичные дворяне.

В Москве остались лишь те, кому бежать было некуда — «челядь боярская» да «черных сотен и слобод люди». Совершенно прекратилась торговля. «Торговые люди в лавках, ни в которых рядах, хлебники, и калашники и в харчевнях не сидят, а ряды все заперты». Погибли или разбежались почти все стрелецкие полки. По улицам Москвы валялось множество трупов, пожираемых собаками. В городе начались грабежи, причем грабили совершенно безнаказанно, потому что сыскные работы проводить было совершенно некому.

Чума охватила территорию нынешних Тверской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Ярославской и южной части Новгородской областей и северо-восточную часть нынешней Украины.

Однако Псков и Новгород, куда, в основном, бежали москвичи, остались не пораженными чумой.

Об ужасах, сопровождавших распространение эпидемии в провинции, можно судить по запискам Павла Алеппского, который вместе с отцом, антиохийским патриархом Макарием ІІІ в это время путешествовал по России.

Вследствие эпидемии он надолго застрял в Коломне и описал ход эпидемии в этом городе: «Сильная моровая язва, перейдя из Москвы, распространилась вокруг нее на дальнее расстояние, причем многие области обезлюдели. Она появилась в здешнем городе Коломне и в окрестных деревнях. Лошади бродили по полям без хозяев, и люди мертвые лежали в повозках, и некому было их хоронить. Бывало, когда проникала в какой-либо дом, то очищала его совершенно, так что никого в нём не оставалось. Собаки и свиньи бродили по домам, так как некому было их выгнать и запереть двери. Город, прежде кишевший народом, теперь обезлюдел».

Смотр служилых людей. Художник С. В. Иванов

Вымерли многие деревни. «Мор, — писал Павел Алеппский, — как в столице, так и здесь (в Коломне) и во всех окружных областях на расстоянии 700 верст не прекращался, начиная с августа месяца почти до праздника Рождества, пока не опустошил города, истребив людей.

Воевода составил точный перечень умерших в этом городе, их было около 10 тыс. душ. Потом бедствие стало еще тяжелее и сильнее, и смертность чрезвычайно увеличилась.

Некому было хоронить умерших людей. В одну яму клали по несколько человек друг на друга, а привозили их мальчики, сидя верхом на лошади и сваливали их в могилу в одежде.

По недостатку гробов цена на них, бывшая прежде меньше динара (рубля), стала 7 динаров, да и за эту цену их нельзя было найти, так что стали делать для богатых гробы из досок (здесь же обыкновенно хоронят в гробах, выдолбленных из одного куска дерева), а бедных зарывали просто в платье».

Московская улица. Художник Андрей Рябушкин

Павел Алеппский в своих заметках сообщает, будто по «точным» вычислениям «царского наместника и визирей», по спискам, число умерших в столице с начала эпидемии и до ее окончания равнялось 480 тысяч.

Москва, «прежде битком набитая народом, сделалась безлюдной. Собаки и свиньи пожирали мертвых и бесились, и потому никто не осмеливался ходить в одиночку, ибо, если бывало, одолеют одинокого прохожего, то загрызают его до смерти».

Последующие исследователи, впрочем, считают цифры, приведенные Павлом Алеппским сильно завышенными. По их подсчетам, погибло ок. 100 тысяч человек из 200 тысяч, проживающих в то время в Москве. Следует учесть, что значительная часть москвичей покинула город.

Воскресенский мост в XVII веке. Художник Аполлинарий Васнецов

О клиническом течении болезни во время эпидемии 1654—1655 годов данные весьма отрывочны. Наиболее вероятной есть версия о том, что в Москве были две формы чумы: бубонная и септическая. Как и в предыдущих эпидемиях, бубонная чума протекала несколько дней и характеризовалась наличием бубонов. Септическая форма чумы протекала бессимптомно и убивала заболевшего в течение нескольких часов. Павел Алеппский описал септическую форму чумы: «То было нечто ужасающее, ибо являлось не просто моровою язвою, но внезапною смертью. Стоит, бывало, человек и вдруг моментально падает мертвым; или едет верхом или в повозке, валится навзничь бездыханным, тотчас вздувается, как пузырь, чернеет и принимает неприятный вид».

У Мясницких ворот Белого города. Художник Аполлинарий Васнецов

Медицина XVII века была практически бессильна перед чумой, поэтому главным инструментом властей, как и в других европейских странах, были карантины.

Блокировали заражённые населённые пункты и районы, расставляя на дорогах заставы и засеки с горящими кострами «для очищения воздуха». Но люди всё равно находили способ вырваться из оцепленного района и разносили болезнь дальше.

Хотя пытавшихся проникнуть через оцепление окольными путями, и было велено казнить, до казней дело обычно не доходило, и представители власти ограничивались менее суровыми наказаниями.

Особенно строго следили на заставах, поставленных на Можайской дороге, ведущей из Москвы в Смоленск, осаждаемый в это время русскими войсками под предводительством царя.

Не допустить заразу в русскую действующую армию стало первой заботой властей, очевидно, уже хорошо понимавших последствия повальных болезней в войсках.

Для ямщиков, возивших гонцов к царю из Москвы и возвращавшихся в свои города, где не было морового поветрия, организовали трехнедельный карантин на заставах.

Осторожность доходила до крайностей. Когда через дорогу, ведущую в Калязин монастырь, через которую вообще было запрещено перевозить мертвые тела, по недосмотру было перевезено тело умершей от морового поветрия дворянки Гавреневой, то приказано было перевезти на это место дороги 10 саженей дров, а по сторонам дороги сложить еще по 10 саженей дров и сжечь. Оставшуюся золу вывезти, а издалека привести свежей земли для засыпки дороги». К приезду царицы и Новгород, который вообще не затронула эпидемия, из него «в шею выперли» всех лиц, которые приехали туда во время мора из Москвы.

Стрелецкий дозор у Ильинских ворот. Художник Андрей Рябушкин

Заставы для населения нередко являлись не меньшим бедствием, чем сама эпидемия. В тех местах, где карантинные мероприятия проводились со всей строгостью, «рыбный привоз» и «скотный пригон» в город прекращался.

Запрещалось выезжать в лес за дровами, в поле за сеном, ехать на ближайшую мельницу. Население испытывало ужасающие лишения, и на смену моровой язве приходил голод с цингой и другими болезнями.

Русская деревня. Гравюра Ф. Паннемакера

Вместе с этим стоит отметить, что противоэпидемические меры были бы намного эффективнее, если бы их реализация не затягивалась.

Стрельцы. Фрагмент картины С. В. Иванова

Заболевших в большинстве случаев оставляли без помощи и ухода. Врачи обслуживали только царский двор и армию. Заражаясь от трупов, массово умирали священники, поэтому им под страхом смертной казни запретили проводить отпевания. Тела обязывали погребать за чертой города в специально обозначенных местах или на территории двора, где они умерли. Но предписание это обычно игнорировалось, потому что погребение вне церковного места в глазах человека того времени связывалось с невозможностью попадания в лучший мир после смерти.

Существовало убеждение, что трупы заболевших заразны даже спустя несколько лет после смерти, поэтому после эпидемии на кладбищах, где они были зарыты, запрещались новые захоронения.

Главными средствами дезинфекции были огонь, вода, мороз. Также применялся известный на Руси издревле дым от сжигания можжевельника и полыни, которым окуривали дома и предметы. Вещи и одежда заболевших сжигались на кострах.

Гонец. Художник В. Шварц

Письма по пути следования передавали «через огонь»: с одной стороны от костра стоял гонец и выкрикивал содержание написанного, а на другой переписывали на новую бумагу.

Чрезвычайно эффективными считались крестные ходы с чудотворными иконами. Я упомянул о таком крестном ходе в Угличе но подобные ходы проходили почти в каждом городе и, в том числе, в Москве.

В ноябре эпидемия в Москве пошла на убыль, в декабре 1654 г. прекратилась совсем. В начале января, после взятия Смоленска, возвратился в Москву царь Алексей Михайлович.

Однако в Москву он сразу не въехал, а на несколько недель остановился на Воробьевых горах. Дело в том, что в Москве даже после окончания мора еще некоторое время оставались непохороненными трупы умерших от чумы.

Москву быстро очистили от трупов, вымершие дома сломали, утварь из них сожгли. Только после этого, 10 февраля 1655 года царь въехал в Москву. Эпидемия утихла и в остальных городах России.

В дореволюционной научной литературе публиковали еще такие статистические сведения:

Во время чумы 1654—1655 гг.: вымерла половина Москвы, в некоторых уездах — до 2/3 населения.