Телесные наказания в России

Розги, кошки, батоги: виды телесных наказаний на Руси

У Льва Толстого есть рассказ «После бала», его сюжет строится вокруг телесного наказания, свидетелем которого стал главный герой студент Иван. Военные наказывали какого-то «татарина» за побег из части. Его били шпицрутенами, и при каждом ударе наказываемый поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар и всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте».

Иллюстрация к рассказу Л. Толстого «После бала»

Увиденная Иваном картина была в общем-то типичной для России XIX века — в стране секли всех и по любому поводу. И использовали для этого не только «мудрёные» шпицрутены, а еще плети, розги, кошки, батоги, кнуты. И это только те приспособления, которые относятся к порке. А ведь еще были и наказания членовредительствами, порой приводившие к смерти, и осрамления — процедуры, которые больше позорили, чем причиняли вред.

Но о крайностях в экзекуциях мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодняшний рассказ о карах болезненных — самой обширной группе телесных наказаний, связанной с причинением физического страдания путем нанесения побоев. Орудий для этого существовало великое множество. Они знакомы нам по произведениям классиков, вот только мало кто разбирается во всех этих плетках, розгах, кошках, линьках, батогах и заковыристых шпицрутенах.

Имелся и еще один инструмент, по сравнению с которым розги и плети выглядели детской забавой. Имя ему — кнут, и долгое время он был главным орудием телесных наказаний на Руси.

Кнут

Наказание кнутом

Само это слово пришло в наш язык из Скандинавии. Их «кнутр», означающий «узловатый бич», превратился на Руси в «кнут». Описывать его устройство смысла нет — непременный атрибут деревенского пастуха знаком многим.

«Он до такой степени жесткий, что голый удар, наносимый по голой коже, вызывает кровь и оставляет рану, равную по своей глубине ширине пальца», — писал немецкий дипломат Иоганн Корб в 1698 году.

Наказывали кнутом за самые разные преступления, коих в Соборном положении было поименовано ровно пятьдесят: от оскорбления детьми родителей до разбоев и побегов ратных людей из полков. По степени тяжести эта экзекуция стояла на первом месте: бывало, люди умирали на плахе от нескольких ударов. Кстати, такое считалось признаком непрофессионализма палача, что приводило к его отстранению.

Вообще, искусство битья кнутом требовало особого умения для экзекутора. Палач отходил на несколько шагов от преступника, взмахивал кнутом обеими руками над головой и с громким криком быстро приближался, опуская орудие на спину. При этом к телу прикасался только хвост кнута, и было важно делать так, чтобы линия одного удара не пересекала другую, что при назначении 30–40 «кнутов» требовало от палача особого искусства.

Батоги

Наказание батогами. Гравюра X. Гейслера

Более легким, чем кнут, считалось наказание батогами — палками или толстыми прутьями с обрезанными концами. По суду их назначали за воровство, дурные слова про царя, за ложное слово и дело. По свидетельству современников (того же самого Иоганна Корба) наказание батогами производилось следующим образом.

С осужденного стаскивали кафтан и клали на землю в одной только исподней рубашке. Один палач садился ему на голову, другой на ноги, чтобы надежно зафиксировать тело. А третий экзекутор бил преступника палками в основном по ягодицам. Наносить удары по спине, животу, бедрам и икрам запрещалось. Интересно, что во время наказания батогами преступнику полагалось кричать: «виноват!». Если он этого не делал, то его били до тех пор, пока не закричит.

Плеть

Наказание плетью

Классическая плеть — это несколько веревок или ремешков, соединенных между собой. На Руси она состояли из деревянной рукоятки, плетива толщиной в палец и трех кожаных ремешков на конце. В качестве наказания это орудие применялось чаще всего в быту: помещиками для крепостных крестьян или как средство домашнего насилия в отношении жен и подростков в семье. Использовало плети и церковное начальство как дисциплинарное средство наказания за те преступления, которые светскими властями карались кнутом — такая экзекуция носила название «монастырское смирение».

С конца XVIII века плеть стала постепенно вытеснять кнут и карать ею начали всенародно на площадях руками палачей. Для этого применяли специальное приспособление, носившее название «кобыла» — доска с тремя отверстиями для шеи и рук.

Кошки и линьки

Наказание кошкой на флоте

Разновидностью плети была кошка с девятью и более кожаными хвостами, которые заканчивались твердыми узелками на них. Это орудие придумали исключительно для телесных наказаний, и аналогия с домашним животным появилась из-за параллельных ран, которые наносили «когти» такой плетки. Первоначально кошки изобрели на флоте для наказания матросов. Но при Анне Иоанновне такими плетями стали сечь проституток, а также укрывателей беглых крестьян.

Разновидностью кошек были линьки — это тоже чисто флотское орудие наказания за дисциплинарные провинности, но оно никогда за пределы судов не выходило. Отличие линьков от кошек заключалось в том, что их изготавливали не из кожи, а из пеньки, завязывая на конце «кровавый узел» (если что, «кровавый» — это не эпитет, а вид корабельного узла).

Шпицрутены

Наказание шпицрутенами. Кадр из фильма «80 гусар», Венгрия, 1978

Вот мы и добрались до заковыристых шпицрутенов, которые упоминал Толстой в своем рассказе. Что же это за орудие казни такое, которым секли военные беглого «татарина»? Шпицрутены — гибкие молодые побеги ивняка длиной два метра и диаметром около четырех сантиметров.

Процедура наказания ими была довольно жестокой. Раздетого по пояс осужденного проводили сквозь строй солдат, у каждого из которых в руке был шпицрутен. Именно что солдат, так как по аналогии с линьками шпицрутены были чисто военным наказанием. Удары ими назначались за неопрятность формы (100 и более), пьянство (300–500), воровство у товарищей (500), побег (первый — 1500 ударов, второй — 2500, третий — 4000).

Разумеется, выдерживали такое наказание не все. Однако если виновный падал, не доходя до конца строя, то его клали на сани или телегу и продолжали везти сквозь шеренгу, нанося удары уже по лежачему. Присутствующий при этом врач давал лишь нюхать нашатырный спирт тем, кто терял сознание.

Розги

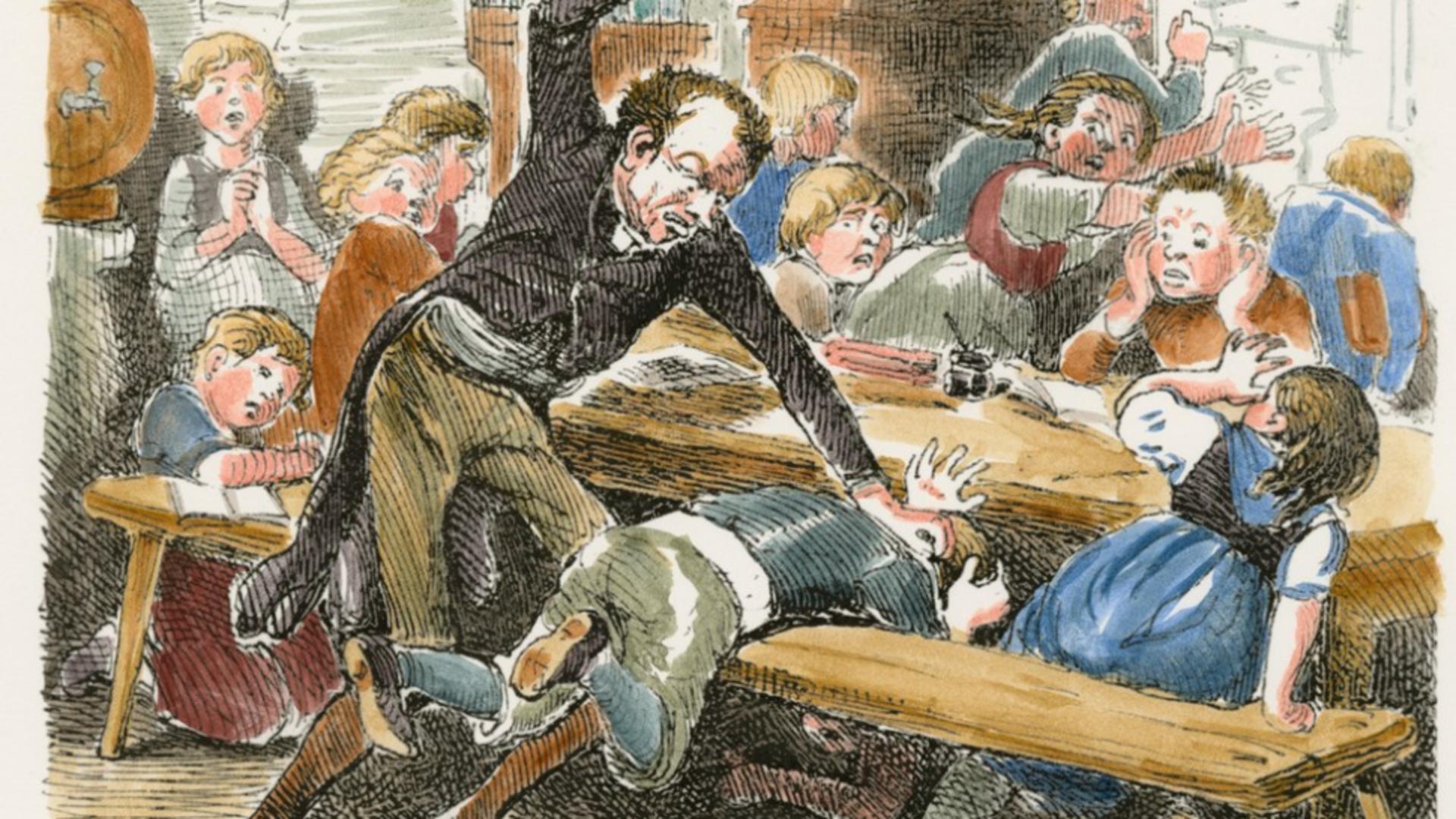

Иллюстрация к повести И.С. Никитина «Дневник семинариста», худ. Н. Никифорова

Самым легким видом телесных наказаний были розги, которыми секли детей и женщин. Их в какой-то степени можно считать «младшим братом» шпицрутенов — розги изготавливались из тонких прутьев, а перед наказанием их вымачивали в соленой воде. И не только потому, чтобы лоза стала более гибкой и упругой, а еще и для того, чтобы при ударах минимизировать шанс занесения инфекции.

Секли розгами детей до наступления подросткового возраста (потом применяли плетку), обывателей за нарушение общественного порядка, учеников в школах. Наказывали розгами и женщин за те преступления, которые для мужчин заканчивались плетью.

В 1913 году драматург и режиссер Николай Евреинов написал книгу «История телесных наказаний в России». Цитата из нее будет достойным завершением этого рассказа:«Вся жизнь народа проходила под вечным страхом истязаний: пороли родители дома, порол учитель в школе, порол помещик на конюшне, пороли хозяева ремесел, пороли офицеры, становые, волостные судьи, пороли казаки. И, конечно, эти стоны не прошли бесследно в истории русского народа».

Такой же яркий след оставили в истории и русские развлечения, связанные с насилием. Хотя какое там насилие — молодецкая, ухарская забава, не иначе. Вот только была она такой же жестокой, как и описанные выше телесные наказания