царевна Софья

Как Софья едва не стала первой императрицей России»: история интриг и предательств

Постепенно повествование достигло петровских времён. И я этому очень рад – началось моё любимое время в истории России. И сегодня, проговорив обстоятельства детства Петра I, мы поговорим о той эпохе, когда в России чуть было не произошла настоящая революция и полная смена всех векторов и направлений общегосударственного развития.

Сегодня мы обсудим захватывающую и во многом драматичную историю о том, как царевна Софья Алексеевна попыталась стать полновластной правительницей страны, в какой-то момент ловко обойдя двух братьев – Ивана и Петра, на пути к престолу. Представьте себе ситуацию: 1682 год, молодой царь Фёдор III умирает бездетным, оставив после себя сложное наследство — двоих малолетних братьев (и претендентов на престол), да ещё и от разных матерей.

И вот здесь-то и начинается самое интересное – события, которые едва не привели к новому Смутному времени в нашем государстве.

Царевна Софья - портрет неизвестного художника.

После очень сложного совещания московская знать берёт судьбу страны в свои руки. И совсем скоро, после смерти Фёдора Алексеевича, которая произошла 7 мая 1682 года (государь ушёл на тот свет в возрасте 20 лет) бояре и патриарх провозглашают царём 9-летнего Петра Алексеевича, а не 16-летнего Ивана.

В чём причины такой «смены старшинства престолонаследия»? Да всё просто – Иван Алексеевич был таким же болезненным ребёнком, как и его старший брат, который только что отправился на тот свет. Никто не хотел повторения столь печального и опасного события – когда государь уходит и не оставляет после себя явных наследников. А потому чаша весов склонилась в сторону будущего Петра I – вот кто-кто, но именно он выделялся своей бойкостью, разумением и здоровьем на фоне других сестёр и братьев.

Монеты Софьи Алексеевны.

Естественно, нашлись и несогласные. И это - семейство Милославских, чьи корни уходили в древнюю боярскую знать.

М. Нестеров «Первая встреча царя Алексея Михайловича с боярышнею Марией Ильиничной Милославской (в белом одеянии)». 1887 г.

Милославские — старинный дворянский род литовского происхождения, ведущий начало от Вячеслава Сигизмундовича Корсака, выехавшего в Россию в конце XIV века в свите невесты великого князя Московского Василия I Дмитриевича, Софьи Витовтовны, дочери великого князя Литовского.

Старшие внуки Вячеслава Корсака стали родоначальниками Корсаковых и Римских-Корсаковых, младший — Милославских.

Именно они не приняли Петра I и попытались разыграть карты по-своему. А потому под видом защиты легитимного царя подняли стрельцов на бунт, в том числе используя их личное недовольство новым положением вещей. Ко всему прочему опытные в интригах Милославские пошли ва-банк и применили заведомо ложный, но очень серьёзный довод – распространили ложные слухи о якобы убийстве царевича Ивана боярами Нарышкиными.

Дальше события развивались весьма закономерно - взбунтовавшиеся стрельцы, полностью уверенные в своей правоте, вооружённой толпой ворвались в Кремль. Представьте масштаб хаоса: разъярённая толпа служилых людей вступает в прямое столкновение с охраной Кремля и по-настоящему штурмует царский дворец, требуя крови Нарышкиных. И кровь проливается – в такой ситуации попросту невозможно избежать использования оружия.

Мятеж стрельцов в 1682. Стрельцы выволакивают из дворца Ивана Нарышкина. Пока Пётр I утешает мать, царевна Софья наблюдает с удовлетворением Картина А. И. Корзухина, 1882 год.

В результате этой вакханалии погибли многие люди, верные и приближённые к Наталье Кирилловне Нарышкиной (матери Петра I и второй жене Алексея Михайловича), включая братьев Нарышкиных и влиятельного боярина Артемона Сергеевича Матвеева.

Все эти преданные бояре и родственники положили свои жизни не зря – Пётр Iи его мама были спасены. А вот стрельцы подписали себе смертельный приговор – будущий император навсегда запомнил весь этот ужас, исходящий от неконтролируемой толпы служилых людей, что и стало ещё одной причиной, по которой во время его правления прошли столь решительные и глобальные военные реформы.

А теперь внимание – самый интригующий момент! После первого мятежа Милославские решают снова пойти ва-банк. Они самостоятельно организуют новый Земский собор, где происходит невероятное и беспрецедентное событие в истории России: обоих братьев объявляют царями, причём старшим делают Ивана, хотя он был физически нездоровым и слабоумным человеком. Но и это ещё не все. Три дня спустя делегаты от стрельцов, чувствуя свою значимость, предлагают передать всю реальную власть сестре царей – царевне Софье Алексеевне, которой на тот момент было 25 лет? и она отличалась той же живостью и здоровьем, что и Пётр I.

Гравюра с портретом Софьи, заказанная Фёдором Шакловитым у Леонтия Тарасевича, отправленная Андреем Виниусом Николаасу Витсену.

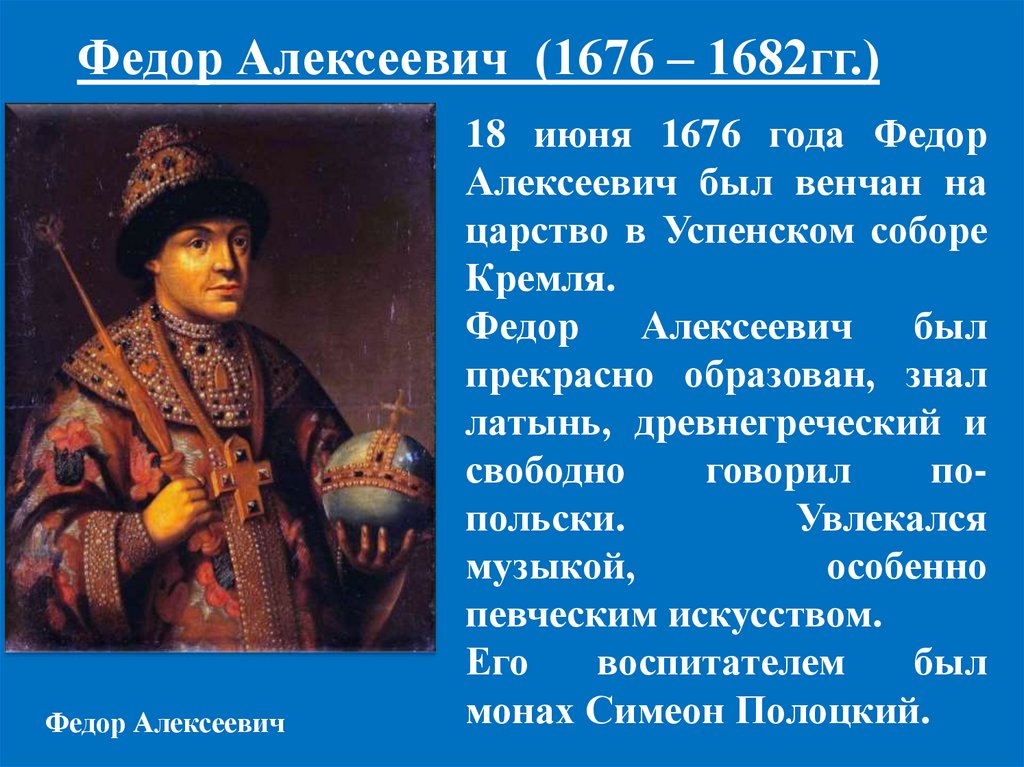

Давайте разберёмся, почему именно Софья была выбрана для роли регента. Помимо своих политических талантов, она обладала отличным образованием. Её воспитанием занимался сам Симеон Полоцкий — известный поэт и просветитель того времени. Благодаря ему Софья знала несколько языков, читала книги на латыни и греческом, интересовалась науками и искусствами. Но главное — она обладала железной волей и политическим чутьём, присущим лучшим государям.

Приняв опасное предложение (фактически произошёл «мягкий» дворцовый переворот) и, понимая свою хрупкую позицию, она сразу начала создавать вокруг себя надёжную команду. Особое место занял князь Василий Голицын – человек, который стал негласным символом всей эпохи правления Софьи.

Василий Васильевич Галицын.

Голицын был фигурой удивительной. Этот представитель древнего боярского рода говорил на трёх языках, коллекционировал книги, был очень близок с западной культурой и лоббировал идеи полного переиначивания российского общества на новый лад. Как вспоминали современники, дом Василия Васильевича в Москве напоминал европейский дворец: резная мебель, картины, статуи, научные приборы и многое другое, что было непривычно в обычных дворянских и боярских особняках. Однако, несмотря на свои просвещённые взгляды, Голицын оказался слабым военачальником, что проявилось во время неудачных Крымских походов 1687 и 1689 годов и сыграло свою решительную роль в низложении царевны Софьи.

Но, кратко обсудив ближайшего соратника и сторонника решительных реформ, всё-таки вернёмся к Софье – ключевой фигуре, которой и посвящена данная статья. Её правление не было «пустым» и «формальным», но наоборот, было отмечено рядом важных преобразований.

Церковный cобор. 1654 год. Начало раскола. Алексей Кившенко.

Особенно примечательным событием стало основание Славяно-греко-латинской академии – первого высшего учебного заведения в России. Эту идею предложил известный учёный — Сильвестр Медведев, духовник царевны. Интересно, что проект изначально задумывался как университет, но встретил сопротивление консервативного патриарха Иоакима. А потому статус «академии» был чем-то усреднённым, что позволило сгладить острые края.

Между тем, в виду реформ патриарха Никона, в стране сохранялось напряжение между сторонниками старой и новой веры. Особенно опасной фигурой в этом отношении (для новой власти) стал князь Иван Хованский, известный прозвищем «Тараруй». Этот боярин — начальник Стрелецкого приказа, открыто молился по старому обряду и поддерживал старообрядцев.

Спор о вере. В центре — сам Никита, рядом с ним монах Сергий с челобитной, на полу — Афанасий, архиепископ Холмогорский, на щеке которого Никита «запечатлел крест».

Конфликт Софьи и Хованского достиг своего пика в 1682 году, когда в Кремле должен был состояться диспут между раскольниками и официальной церковью. Все могло закончиться трагически, если бы Софья не проявила решительность и прозорливость, превентивно казнив главного оппонента — священника Никиту Пустосвята.

Ещё в самом начале своего правления, «благодарная» старшая сестра, опасаясь усиления младшего брата, отправила Петра в Троице-Сергиев монастырь, где тот находился то ли под защитой, то ли под охраной войск (историки до сих пор спорят над этим моментом). И это решение в долгосрочной перспективе оказалось фатальным для её власти. Постепенно, увидев истинную жестокость и бескомпромиссность государыни, к Петру стали переходить сторонники, включая даже некоторых именитых стрельцов, а сам Пётр набирал всё большую силу, воспитывая себя и «потешные полки» - будущую гвардию императора.

Юный Пётр I и потешные войска.

Между тем время шло и «незаметно» настал 1689 год, в разгар которого Россия снова взошла на порог новой междоусобицы, которая определила её судьбу на столетия вперёд.

К 1689 году Пётр, достигший совершеннолетия, создавший свой двор в селе Преображенском и уже женатый на Евдокии Лопухиной, стал требовать своих законных прав на престол. Однако Софья не собиралась уступать его просто так. Несмотря на военные неудачи, она ещё опиралась на стрелецкое войско и приказных сановников, которые были ей обязаны своими должностями. Вокруг неё так же оставался небольшой круг верных сторонников, включая фаворита Василия Голицына и начальника стрелецкого приказа — Фёдора Леонтьевича Шакловитого.

Дмитриев Оренбургский Стрелецкий бунт.

В ночь с 7 на 8 августа 1689 года в Москве начали распространяться слухи о готовящемся покушении на Петра. Несколько стрельцов, сохранивших верность молодому царю, предупредили его об опасности. Испуганный Пётр, в сопровождении лишь нескольких телохранителей, спешно удалился в Троице-Сергиев монастырь — мощную крепость, способную выдержать осаду.

Этот побег стал переломным моментом. Утром следующего дня к Петру присоединились его мать Наталья Кирилловна, жена Евдокия и всё потешное войско – приближённые понимали, что назрел прямой конфликт и пора выбирать сторону. В Москве известие о бегстве царя также вызвало шок среди самых разных слоёв населения. Все понимали: начинается гражданская война.

С офья - воплощение старых порядков.

Софья попыталась взять ситуацию под контроль. Она отправила патриарха Иоакима в Троице-Сергиев монастырь, чтобы уговорить Петра вернуться в Преображенское (фактически сдаться). Но патриарх, прибыв к царю, не только не выполнил её поручение, но и публично поддержал Петра, объявив его единственным законным правителем. Переход патриарха был очень существенным ударом по уже пошатнувшемуся авторитету Софьи.

Троице-Сергиев монастырь стал центром сопротивления. Пётр, вопреки своему привычному образу жизни, вёл себя как образцовый православный царь: посещал богослужения, советовался с боярами и церковными иерархами. Это резко контрастировало с его прежними увлечениями — шумными застольями и играми с потешными полками.

Портрет Софьи в царском облачении, со скипетром и державой в руках, на фоне двуглавого орла. Вокруг портрета выписан царский титул.

Между тем, власть Софьи начала рушиться. Стрелецкие полки один за другим переходили на сторону Петра. Даже наёмная иноземная пехота под командованием генерала Патрика Гордона присягнула молодому царю. Фаворит Софьи, Василий Голицын, самоустранился от борьбы, а Фёдор Шакловитый, её последний верный союзник, был схвачен и казнён после пыток.

Софья, оставшись без поддержки, попыталась лично договориться с братом, но была остановлена на пути в монастырь. Ей пришлось вернуться в Москву, где её власть уже никто не признавал.

Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре. Картина Ильи Репина.

Осенью 1689 года Софья была вынуждена удалиться в Новодевичий монастырь. Формально её не постригли в монахини, но она оказалась в фактическом заточении. Пётр, укрепив свою власть, начал проводить реформы, которые навсегда изменили Россию.

Однако история противостояния между братом и сестрой на этом не закончилась. В 1698 году очень сильно разочарованные новым государем стрельцы, недовольные новыми порядками, подняли восстание, надеясь вернуть Софью к власти. Но Пётр, уже окрепший как правитель, жестоко подавил бунт. Казни стрельцов продолжались несколько лет, а Софья оставалась в монастыре до своей смерти в 1704 году.

Заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь в 1689 году. Миниатюра из рукописи 1-й пол. XVIII века «История Петра I», соч. П. Крёкшина.

Победа Петра над Софьей стала не просто личным триумфом, но и началом новой эпохи. Стрелецкое войско, символ старой России, было уничтожено. На его месте Пётр создал регулярную армию, которая вскоре станет одной из сильнейших в Европе.

Но главное — это изменение самого духа страны. Пётр, вдохновлённый европейскими идеями, начал масштабные реформы, которые затронули все сферы жизни. Вскоре Россия стала империей, а Пётр — её первым императором.

" Потешность" закончилась.

Софья, напротив, осталась символом уходящей эпохи. Её поражение стало концом старого порядка и началом нового, который определил судьбу нашего государства на столетия вперёд.

С уважением, Иван Вологдин