Антоновщина

Тихий Кирсанов в Гражданской войне

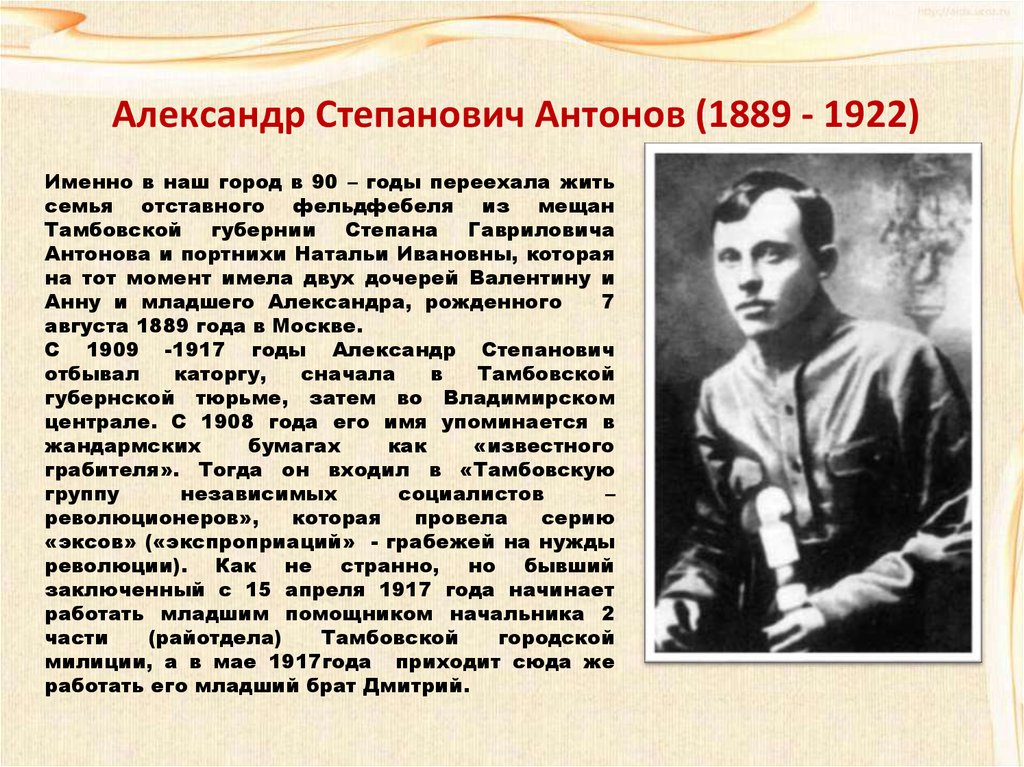

Миновало уже больше ста лет с тех пор, как закончилось восстание на Тамбовщине, вошедшее в историю под названием «антоновщина». Это броское определение историки многократно разбирали по косточкам, и в итоге уже не оспаривают едва ли не ведущую роль в тех событиях Александра Степановича Антонова.

В последние годы рассекречены многие архивные документы. Материалы архивных данных содержат самые разнообразные сведения: доклады Кирсановского политбюро о развитии повстанческого движения, сведения выездных сессий Тамбовского губчека, информационные сводки о политическом положении и настроениях населения.

Опубликованы и выписки из протоколов заседаний, воспоминания бывших работников ЧК по Кирсановскому уезду… Но, анализируя все эти документы, даже профессиональные историки приходят к выводам, что многие из них были уже в то время сфальсифицированы.

В уездном городе К.

К началу 1920-х годов в России, наконец, завершилась гражданская война. Истерзанная многолетними кровавыми боями страна постепенно приходила в себя. Казалось, что в этой мирной обстановке наступило время спокойно восстанавливать разрушенную промышленность, поднимать сельское хозяйство.

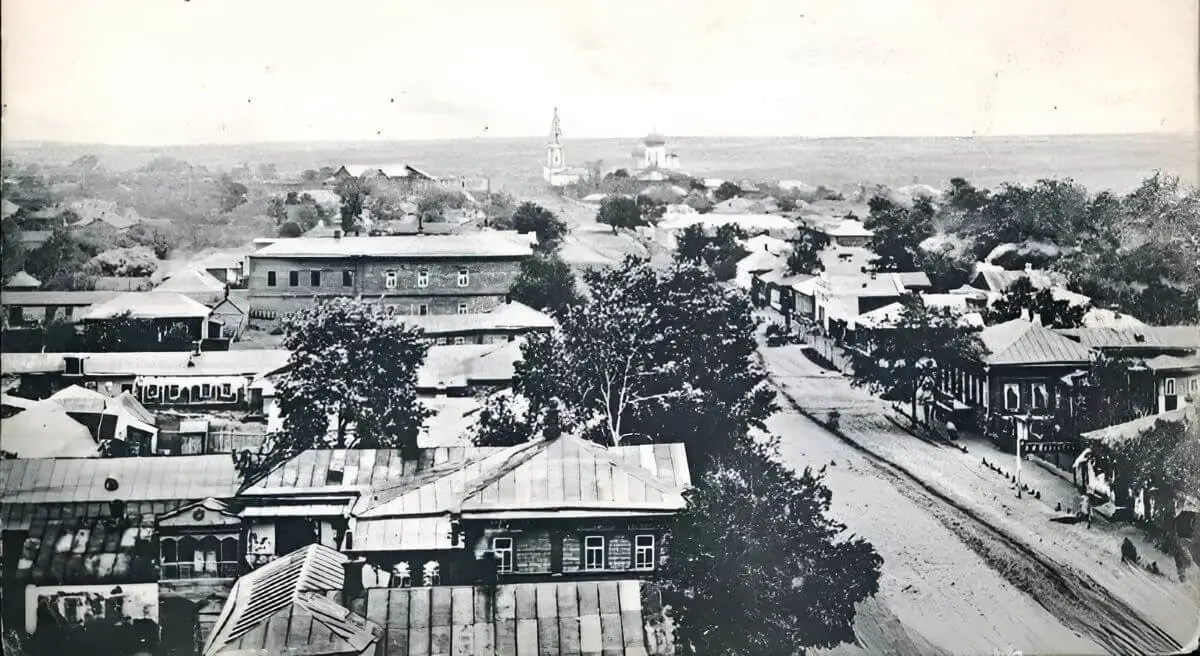

В Кирсанове большие перемены поначалу не привели к сколько-нибудь серьёзным переменам в повседневной жизни. Но внутриполитическая обстановка в стране оставляла желать лучшего, и в итоге не остался в стороне и уездный город Кирсанов — самая восточная железнодорожная станция в Тамбовской губернии.

И новая власть, в том числе и в таких небольших городах, держалась далеко не так крепко, как ей этого хотелось. Даже когда Белая армия была уже разгромлена и побеждена, практически на всей территории страны продолжались акции неповиновения новой власти.

На Украине долгое время после ухода немцев огромные территории контролировали отряды «незалежников» во главе с атаманами Нестором Махно и Юрием Тютюнником. В Крыму активизировались «зелёные», под Новороссийском орудовали повстанцы под командованием генерала Пржевальского. Набирали силу националистические движения сопротивления в Белоруссии и Грузии…

Красный террор, в годы гражданской войны направленный прежде всего в отношении промонархически настроенной, прямо говоря, реакционной части населения, плавно переключился на ранее сочувствовавших большевикам социалистов-революционеров и анархистов. И на это были свои причины.

Война за хлеб

Тяжёлое положение с продовольствием в советской России вынудило Совет народных комиссаров ввести для крестьянства так называемую продовольственную разверстку. Речь попросту шла о безвозмездном изъятии излишков зерна у крестьянства, чьи интересы и до, и сразу после революции представляли и защищали эсеры.

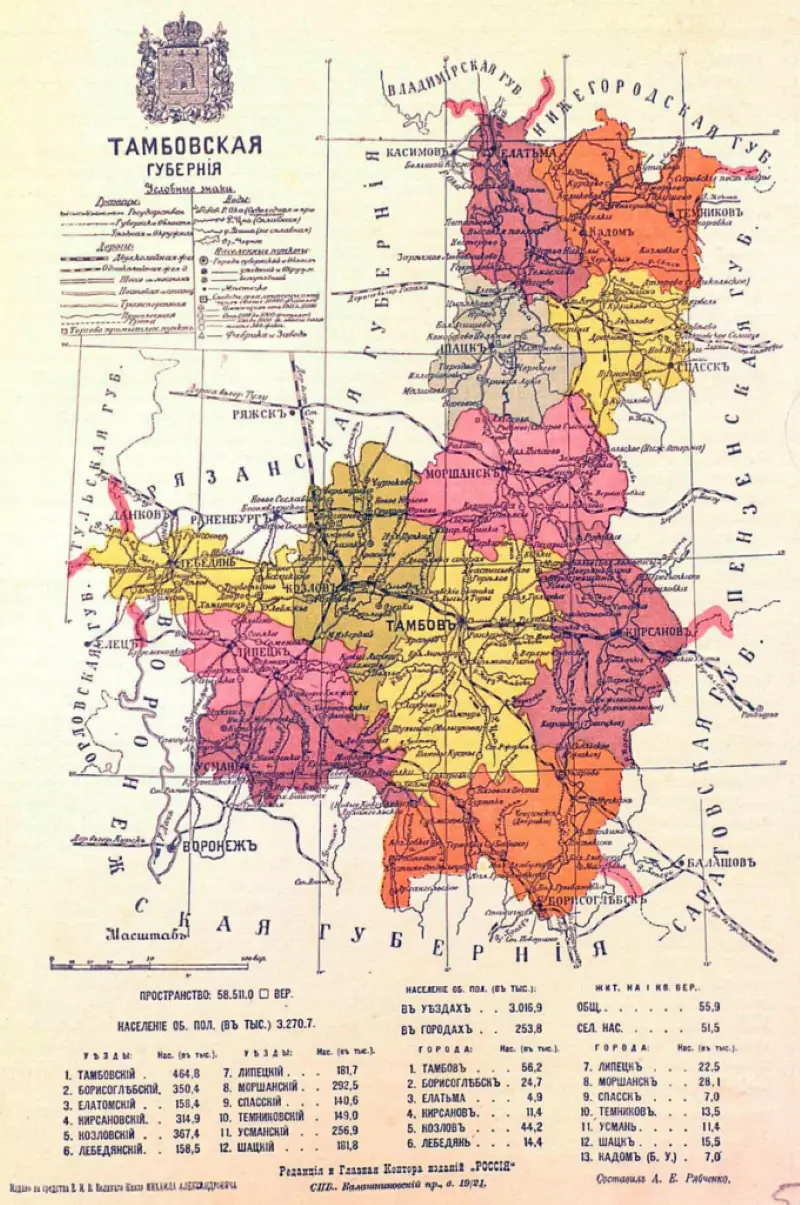

Тамбовская губерния, намного большая по площади, чем нынешняя область, расположенная в самом центре российского Черноземья, издавна считалась одной из главных житниц страны. К сожалению, жестокая засуха 1920 года поразила и этот регион.

Однако перед продотрядами стояла конкретная задача — выполнить план по изъятию излишков зерна. Вот только конфискация грозила голодной смертью селянам и членам их семей. И люди начали защищаться. Нападения на обозы продармейцев сначала происходили стихийно. Крестьяне просто брались за вилы и отстаивали своё зерно.

Но когда подобные расправы произошли сразу в нескольких селах, власти на уровне отрядов милиции и частей особого назначения (ЧОН) ответили бунтовщикам репрессиями. Крестьяне из многочисленных сёл стали направляться под Кирсанов, где в лесах уже был сформирован отряд, возглавляемый непримиримым врагом большевиков Александром Степановичем Антоновым.

Очень «пламенный» революционер

К началу этих событий А. С. Антонов уже был личностью среди населения страны весьма популярной. Родился он в 1889 году в Москве. Потом вместе с родителями переехал жить на родину в Кирсанов, окончил здесь трёхгодичное городское училище. Но реальной работой никогда не занимался, полностью посвятив себя революционной деятельности в составе тамбовской ячейки эсеров.

Надо сказать, что агитационная работа была юноше чужда, зато он оказался весьма удачливым налётчиком, который занимался экспроприацией денег из банков для пополнения партийной кассы. При этом ущерб от его деятельности был настолько велик, что за поимку Антонова царской охранкой была назначена награда в 1000 рублей – по тем временам колоссальные деньги.

Когда он, наконец, попал в руки полиции, служители Фемиды приговорили Антонова к смертной казни. Однако, учитывая возраст преступника, повешение заменили бессрочной каторгой. Антонов вышел на свободу по амнистии, объявленной Временным правительством в 1917 году, и сразу же включился в революционное движение.

Он служил в милиции, сначала в Тамбове – начальником отдела, потом возглавил уездную милицию – был назначен начальником в Кирсанов. Служил, к слову, Александр Степанович неплохо. И с преступностью боролся, и поддерживал революционный порядок. Был даже награжден революционным оружием – маузером. Одни только факты говорят о многом.

В своеобразном параде суверенитетов принял участие и Кирсановский уезд, которого провозгласили выход из состава России и самостийную республику. Антонова с помощником срочно отправляют в Кирсанов, где он сразу попал на многотысячный митинг. Антонов пытался разогнать митингующих и отправить под арест всех руководителей «республики», но арестовали сначала, выпустив потом как своего – местного.

Но реальной власти в уезде не было, а на стороне прибывших, прежде всего, была сила — новый начальник милиции оперативно сформировал несколько конных отрядов, разместив их по ключевым местам города. Отряды немедленно стягивались к месту любого ЧП, и такой метод потом у Антонова перенял Тухачевский — так он ловил самого Антонова.

Антонов всё же сумел за полгода навести порядок в уезде и арестовать самых авторитетных бандитов и разбойников. Летом 1918 года в Тамбовской губернии восставали многие, и первыми — мобилизованные солдаты, среди которых Антонов с отрядом первым делом локализовали зачинщиков, срывая все попытки переворота.

Уезд стал одним из первых, где на базе помещичьих усадеб создавались подобия совхозов, а крестьяне разворовывали имущество. За Антоновым и его милиционерами была охрана и совхозного добра. А подчиненные Антонова, требовательного, но справедливого начальника, любили, тем более что он выбил для них повышение жалования.

Когда ему дали понять, что самому Антонову, как начальнику, зарплату повысят, а подчиненным — нет, он ответил, что пока не повысят зарплату подчиненным, ему не нужно ни копейки.

Антонов отличился и при разоружении чехословацких пленных. Эшелоны проходили через Кирсанов во Владивосток, где намечалась их посадка на корабли во Францию. Чехи в пути, не стесняясь, занимались грабежами и мародёрством. Они ещё стали организованной силой – тем самым корпусом, но были неплохо вооружены.

На местах их опасались, стараясь как можно быстрее пропустить эшелоны, но Антонов не побоялся арестовать чешских командиров. Без командиров пленные явно растерялись и не оказали сопротивления, когда кирсановские милиционеры разоружили их. Оружие было собрано, вывезено и спрятано, и, по всей видимости, позже использовано.

Судьба, которую выбирают

С уездным Кирсановом была связана вся короткая, но яркая жизнь Александра Степановича. Здесь он вырос, здесь прошло его детство. Здесь он женился на местной красавице Софье Боголюбской, и здесь прошёл их медовый месяц. Здесь жили и похоронены его родители. Из Кирсанова он ушёл в историю.

В городе сохранилось немало мест, связанных с его именем. Это и старое здание школы-интерната по улице Красноармейской, построенное ещё в 1900 году и принадлежавшее реальному училищу, которое располагалось в нём в 1908-1918 годы.

Сохранился и дом № 46 по улице Советской, в котором до революции обосновалась семья одного из богатейших купцов и меценатов города Василия Степановича Сосульникова. После революции дом был национализирован, его передали под квартиры сотрудников новой власти, и одна из квартир была выделена Антонову.

После неудачной попытки левых эсеров поднять мятеж в стране и начавшихся после этого репрессий в отношении однопартийцев, член Кирсановского Уездного Совета крестьянских и солдатских депутатов Александр Степанович Антонов не сразу, но ушёл в Кирсановские леса.

Там и был создан первый повстанческий боевой отряд, около 20 человек, хорошо вооруженный, с хорошо подобранными командирами и личным составом, жесткой дисциплиной. Взяв на вооружение лозунг «Советы без коммунистов», Антонов начал борьбу с новой властью – всё те же экспроприации, убийства активистов, чекистов, нападения на продотряды, раздача отнятого обратно крестьянам. Но Антонов мыслил масштабней.

Всё изменилось, когда 21 августа 1920 крестьяне села Каменка расправились с одним из продотрядов, потом разоружили другой, посланный выручать «товарищей». Антонов решил, что пришло его время, и ответил на приглашение крестьян из Каменки и окрестных сел возглавить восстания против власти большевиков.

Так они решили на общем сходе, где и потревожились о том, что у них почти нет оружия. Тамбовская губерния, в отличие от Украины, на территории которой то немецкие войска находятся, то Петлюра, была всё же довольно тихой: у крестьян есть вилы, у кого-то охотничьи ружья или винтовка с фронта — так против милиции и то не выступишь.

24 августа Антонов прибыл в село с отрядом, и крестьяне всем сходом, как Бориса Годунова на царство, уговаривают его принять восстание. Антонов не отказывается – он сравнил себя с народным атаманом Стенькой Разиным и запевает любимую песню времён англо-бурской войны «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне».

До схватки с Красной армией ещё далеко – она занята на фронтах, а пока можно и председателя Тамбовского губисполкома товарища Чичканова убрать. Тем более что большевики отстранили его от руководящей должности за то, что сдал Тамбов казакам Мамонтова.

С двумя сотнями охранников идти против конного корпуса было в 1919 году равносильно самоубийству, и Чичканову пришлось бежать из Тамбова, а потом и от большевиков. Он уехал поохотиться на озеро Ильмень и попал в руки к Антонову. А тот, уже этакий Тамбовский вождь, приговорил Чичканова к смертной казни и отдал приказ привести приговор в исполнение.

Тамбовский вождь

Серьёзно заняться борьбой с Антоновым у Советской власти возможностей долго просто не было. Тем более что он пользовался поддержкой и симпатией со стороны крестьян, а это была основная часть населения губернии, а он отстаивал их интересы.

Отряд, уже насчитывающий полтораста человек, стремительно увеличивался. К осени 1920 года он уже насчитывал более 6 тысяч человек личного состава. Боевые действия Антонова, сильно ограниченные по масштабам, так как воевать было почти не с кем, шли с переменным успехом.

Повстанцы захватывают всё больше оружия, а Антонов красуется собой. В селе Гусевка, например, он выступает перед всем народом с лафета пушки, отбитой у красных, как в своё время Ленин с броневика. Тамбовский вождь любит красивые жесты. Воюет на белом коне, у него белая бурка, белая папаха.

В конце концов Москва отреагировала, начав отправлять в мятежный регион высвобождающие на фронтах регулярные войска с приказом не церемониться. И началось!

В сёлах, которые объявлялись «бандитскими», изымали всё зерно и другое продовольствие. Дома сжигали, а мужчин отправляли в концентрационные лагеря на принудительные работы. Тот же Кирсанов и Кирсановский уезд были разбиты на военные секторы. А в Голынщине организовали крупнейший концентрационный лагерь на тысячу человек.

Там содержались не только участники и сочувствующие восстанию, но и заложники – мирные жители: старики, женщины, подростки, малолетние дети. Отчасти эти меры оказались действенными. Но в то же время они способствовали увеличению количества повстанцев.

В результате в ноябре 1920 года состоялся «съезд свободного крестьянства», на котором произошло объединение всех ранее разрозненных отрядов в Объединённую партизанскую армию Тамбовского края. Теперь у повстанцев были 1-я, 2-я, 3-я армии в составе 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельной бригады при 25 пулемётах и 5 орудиях.

Восставшие организовали и собственные политорганы на базе оставшихся эсеровских организаций. Тогда же был сформирован единый орган гражданского самоуправления – «Союз трудового крестьянства» (СТК). Его политическая программа звучала так: свержение власти большевиков и созыв Учредительного собрания.

Армию реформировали в соответствии с воинскими уставами, со штатной структурой, сделав основной боевой единицей полк. Это была уже полнокровная армия, насчитывающая более 50 тысяч бойцов, со своей артиллерией, тылом, медслужбой, трибуналом, разведкой и контрразведкой. Высшему и среднему командному составу были присвоены соответствующие воинские звания.

Справедливости ради надо отметить, что сам А. С. Антонов был на должности начальника штаба 2-й повстанческой армии,

Уездный Кирсанов в Гражданской войне. Конец Антоновщины

Окончание. Начало читайте Тихий Кирсанов в Гражданской войне

История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Сто с лишним лет назад победили большевики, хотя побеждать пришлось очень многих врагов, которых они себе нажили сами. А ситуация на Тамбовщине ближе к концу Гражданской войны всё ещё продолжала развиваться в пользу повстанцев.

Крутые меры

Поздней осенью 1920 года "антоновцы" уже контролировали почти всю губернию, за исключением самого Тамбова и нескольких городов, которые продолжали оставаться оплотом Советской власти. Однако, 11 апреля 1921 г., повстанцам удалось захватить Рассказово и разгромить в нём большой гарнизон, при этом в плен попал целый батальон красноармейцев.

Это случилось, простите за повтор, в Рассказово, являвшемся в то время настоящим пролетарским центром Тамбовской губернии. Именно там находились суконные и кожевенные предприятия, которые занимались поставкой обмундирования Красной Армии.

На одной только фабрике Асеева, чей особняк сегодня украшает центр Тамбова, работало больше рабочих, чем во всём губернском городе - фабрика была самой крупной суконной фабрикой в стране.

После взятия Рассказово 16 апреля 1921 года, Антонов предпринял попытку захватить штурмом и Кирсанов. Вот как вспоминал об этом бывший в то время комендант железнодорожной станции «Кирсанов» Б. И. Попов:

«Рано утром в тот день, как только начало светать, в Кирсанов с боем ворвались части Антонова. Ощущение было такое, что город был полностью окружен. Стреляли везде и отовсюду. Особенно сильная стрельба разгорелась в районе городского кладбища и на Соборной площади у Успенского собора.

Но к обеду всё закончилось. В Кирсанов, откуда только было можно, за это время по железной дороге, были доставлены войска, и все атаки антоновцев были отбиты. Я пошёл посмотреть, что творилось на улицах. Кругом, на дорогах, в проулках, в подворотнях лежали, валялись трупы людей. Горы трупов.

Одеты были все в мыслимую и немыслимую одежду, кто в военной форме, кто во фраке, кто в полушубках. Раненых не было. Их или увезли с собой нападавшие или попрятались по дворам, а кого-то добили оборонявшиеся. Было много убитых и раненых лошадей. Много лошадей металось по улицам города. Везде летал пух от подушек, они были на лошадях вместо сёдел» …

Что-то с памятью…

Надо заметить, что с представителями Советской власти, особенно с чекистами, повстанцы не церемонились. Ответственных работников, попавших им в руки, они предавали мучительной смерти. По данным архивов повстанцами было уничтожено: расстреляно, повешено, изнасиловано, подвергнуто пыткам и издевательствам более двух тысяч партийных, советских, комсомольских работников.

Однако, откровенным бандитизмом и расправами над красными бойцами «антоновцы» не занимались. Пленных красноармейцев после профилактической беседы обычно освобождали, а многие и сами переходили на их сторону. И красных командиров казнили далеко не всех, даже коммунистов.

В воспоминаниях тех, кто воевал против Антонова, встречается такая ситуация: «антоновцы» захватили продотряд в Гавриловке, и заперли в сарай, а наутро пришли красные и освободили… Если бы Антонов был тем бандитом, как его рисовала советская пропаганда, он должен был всех пленных перестрелять в первый же вечер. Он же всё оставлял до суда, чтобы их судил народный сход.

В армии повстанцев действовал временный устав, который запрещал грабёж местного населения, расправы над пленными и членами их семей. Но губерния была наводнена разными бандитскими шайками, даже Тухачевский писал, что у Антонова только 10 тысяч достойных бойцов, а остальные 40 тысяч находятся в бандитских и полубандитских шайках. Однако, из идеологических соображений всех бандитов приписали Антонову. Это было очень удобно — обвинять его в бандитизме.

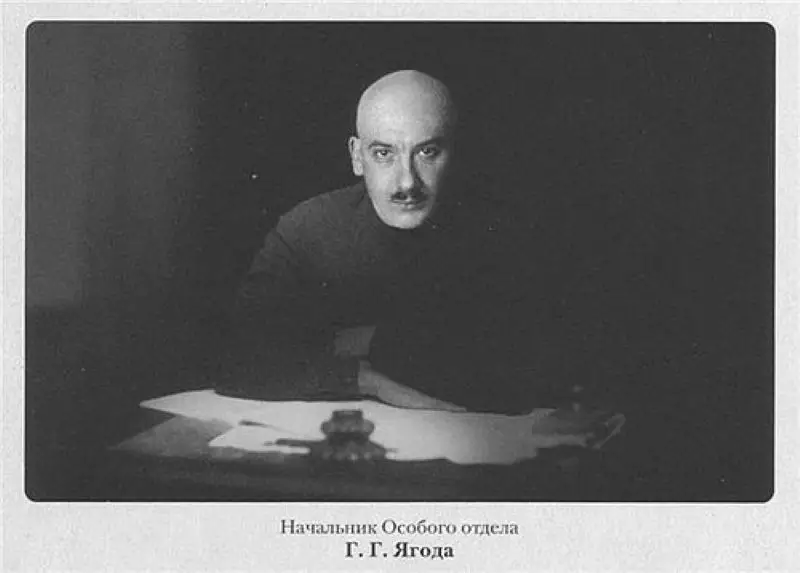

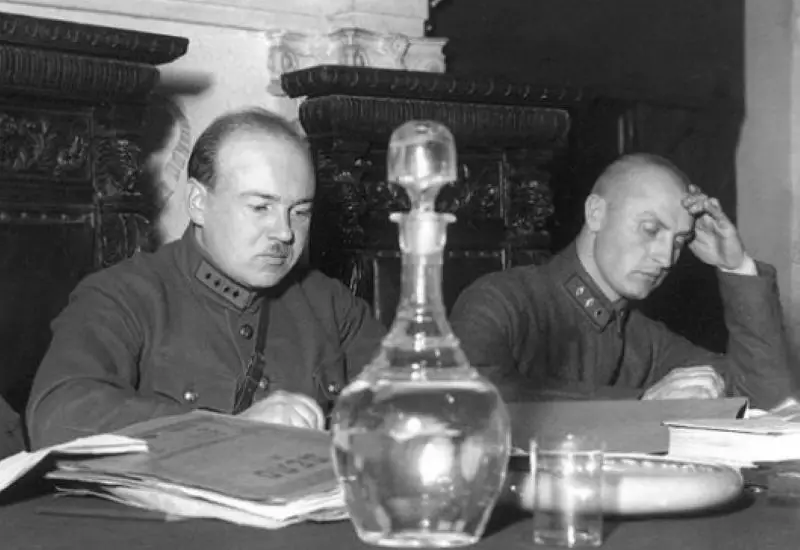

Тем временем в Москве в полной мере озаботились сложившейся в регионе обстановкой и создали полномочную комиссию ВЦИК, которую возглавил Владимир Антонов-Овсеенко. Ответственным за ведение всех боевых действий на территории губернии был назначен будущий маршал Советского Союза - Михаил Тухачевский. Также на Тамбовщину был отправлен легендарный комбриг Григорий Котовский. От ВЧК прибыли Генрих Ягода и Василий Ульрих (фото ниже).

По воспоминаниям того же Б.И. Попова, будущий герой Советского Союза генерал-полковник Михаил Семенович Хозин, тоже уроженец Кирсанова, воевал тогда здесь командиром бронедивизиона. Были в Кирсанове и Будённый, Ворошилов, Уборевич, Блюхер, Калинин и другие известные люди, но информация об этом отсутствует, или замалчивается, искажается, не афишируется.

Понятное дело, кто же хочет быть героем, воюя со своим народом. Даже у Г.К. Жукова в его мемуарах антоновскому мятежу на Тамбовщине посвящена целая глава, но про Кирсанов, где он был, воевал, и получил свою первую награду – орден Боевого Красного знамени, не написано, ни слова.

Счёт шёл на тысячи, десятки тысяч

В общей сложности в подавлении Тамбовского восстания было задействовано до 55 тыс. военнослужащих РККА: 37,5 тыс. штыков, 10 тыс. сабель, а также 7 тыс. военнослужащих в составе девяти артиллерийских бригад; 5 автобронеотрядов, 4 бронепоезда, 6 бронелетучек, 2 авиаотряда, курсанты Московских и Орловских пехотных и Борисоглебских кавалерийских курсов.

Вся губерния, как в военное время, была разбита на боевые участки, со своими командирами и частями. Главным принципом борьбы с антоновщиной стал «расстрел на месте без суда и следствия» при оказании сопротивления или даже в случае отказа назвать свое имя при задержании. В семьях, укрывающих повстанцев или оружие расстреливался старший, а само «бандитское гнездо» подлежало уничтожению.

Кроме того, ужесточалась практика взятия заложников со всеми вытекающими отсюда последствиями – расстрелом через два часа после отказа выдать повстанца или оружие. Количество концентрационных лагерей, как сеть опутавших губернию, увеличилось в разы. Только в Кирсанове их были образованы еще два – в районе Уваровщины и железнодорожного вокзала.

Содержание в лагерях и так тяжелое, ещё более ужесточилось. Теперь в них направлялись не только соучастники и члены семей, но и ближайшие родственники, грудные дети. В некоторых - сидели целыми сёлами, как заложники. А для устрашения населения в зоне действия повстанцев применялись массовые расстрелы заложников.

Так, 27 июня 1921 г. деревня Осиновка была оцеплена красноармейскими частями, были изданы приказы, устанавливающие двухчасовой срок для выдачи «бандитов» и оружия с предупреждением о том, что за невыполнение будут расстреляны заложники. Было взято до 40 заложников. По истечении установленного срока был расстрелян 21 заложник в присутствии схода крестьян, после чего крестьяне отправились искать оружие и ловить «бандитов».

В итоге были выданы три винтовки и пять «бандитов». Семьи расстрелянных заложников, а также укрывающихся «бандитов» были высланы в концлагеря. Так же поспешно 36 заложников были расстреляны 3-4 июля в селе Богословка.

Когда угроза расстрелов не действовала, как в деревне Вторая Кареевка, состоявшей из 65-70 дворов, жителей деревни выселяли, их имущество конфисковали, а саму деревню сжигали. Общее число населения Тамбовской губернии, подвергшихся репрессиям, согласно архивных данных, оценивается в 50 -70 тысяч человек.

Надо сказать, крутые меры оказались действенными. Постепенно крестьянство стало охладевать к своим защитникам. Но были и другие причины, способствующие развалу повстанческой армии. Так, после взятия Крыма появилась возможность перебросить на Тамбовщину регулярные части Красной армии, имеющие опыт в боевых действиях.

Была и совсем иная причина, возможно более важная - у антоновцев стремительно сокращались запасы боеприпасов, а пополнять их не было никакой возможности. И главное, в конце марта 1921 года была объявлена амнистия – полное прощение рядовым, но ответственность по суду для командиров.

Повстанцы потянулись из лесов сдаваться. И наконец, решением Х съезда РКП(б) продразверстка была заменена хлебным налогом. Уже к концу мая 1921 года крестьянская армия практически перестала существовать – около 10 тысяч её бойцов сдались во время войсковых операций, в полтора раза больше их добровольно вышли из лесов.

Оставались только самые непримиримые, уже не рассчитывавшие на снисхождение, запятнавшие свои руки кровью односельчан. До конца июня они ещё вели боевые действия против частей Красной армии в составе небольших отрядов. Во время одного из таких столкновений был убит Пётр Токмаков. Александру Антонову удалось скрыться, он был только ранен...

Штурм и…

С остатками верных частей Антонов скрывается на реке Вороне в районе озера Кипец. В конце июля 1921 года чекисты выяснили, где находятся повстанцы, и в начале августа начинают операцию - штурм. Они провели три дневных и одну ночную атаку, но были отбиты. Тогда по позициям Антонова был нанесен авиаудар, артиллерийский удар, а потом позиции были обстреляны снарядами с отравляющими химическими веществами.

При этом применялись снаряды типа АЖО с газом хлорпикрином слезоточивого действия. Документально зафиксировано три случая их применения. В частности, в дневнике боевых действий артдивизиона бригады Заволжского военного округа записано, что 13 июля 1921 года в бою было израсходовано: гранат трёхдюймовых — 160, шрапнелей — 69, гранат химических — 47.

3 августа командир батареи Белгородских артиллерийских курсов доносил начальнику артиллерии 6-го боевого участка, что при обстреле острова на озере Кипец выпущено 65 шрапнелей, 49 гранат и 59 химических снарядов. По утверждениям местных жителей химические снаряды приводили к гибели не только повстанцев, но и гражданского населения.

В итоге, основные силы повстанцев потерпели ещё не окончательное, но крайне тяжёлое поражение. В конце июля руководством восстания был издан приказ, согласно которому всем отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам.

Сам Антонов переходит на нелегальное положение. Часть его войск продолжает сопротивление, перерождается в бандитские шайки. Антонов ими не руководит, целый год он скрывается в подполье. Спустя год, в июне 1922 года, чекистам удалось установить, что он находится, в селе Нижний Шибряй.

За всё время мятежа там не было никаких войск — ни красных, ни антоновских, поэтому в селе было спокойно. Многие жители знали, что у них скрывается Антонов, они его уважали и помогали ему — снабжали продуктами, ходили в Уварово за лекарствами.

Антонов был болен, после всего пережитого у него малярия, сохла от пулевого ранения правая рука, он учился всё делать левой. Антонов скрывался у Натальи Ивановны Катасоновой. Однако, до сих пор, местные жители утверждают, что скрывал его мельник Иванов, а Катасонова помогала мельнику по хозяйству. Там она и познакомилась с Антоновым, у них возник роман, она забеременела, потом родилась дочь.

В результате хорошо организованной и проведенной чекистами операции дом в селе был окружён. Александр Антонов, скрывавшийся в нём с вместе братом Дмитрием, сдаться отказались, и во время перестрелки были оба убиты. 16 июля 1922 года было официально объявлено о ликвидации «эсеро-кулацкого» мятежа в Тамбовской губернии.

Однако люди не верили, что «непобедимый» Антонов убит. Тела братьев привезли в Кирсанов для опознания и предъявления народу. Были изготовлены и расклеены по всем населённым пунктам - в церквях и магазинах и почти на каждом заборе и столбе, разбросаны с самолётов - тысячи листовок с фотографиями убитых братьев Антоновых.

Позже их перевезли в Тамбов и бросили в одну из кладовых Казанского монастыря, где тогда располагалось Тамбовское ГПУ. Закопали их где-то неподалеку – вероятно, на склоне реки Цны, в районе нынешней площади Музыки…

Без гнева и пристрастия

Уже давно минули те страшные времена. Была и прошла ещё страшная - Великая отечественная… В этом году будем отмечать её 75-летите победы. Должно быть уже всё забыться, все примириться. Но, до сих пор ещё жителей Кирсанова охватывает ужас от одного имени Александра Степановича Антонова.

Он разделил всех - на тех, кто воевал с ним вместе и на жертвы от его борьбы. До сих пор, живы потомки тех и других. До сих пор горожане в Кирсанове или Рассказово вполголоса передают из уст в уста истории и события тех времён.

Призрак Александра Степановича жив! Несмотря на все легенды о поддержке Антонова подавляющим большинством крестьянского населения Тамбовской губернии, факты это не подтверждают.

Крестьяне предпочитали нейтралитет. «Они «никогда не скажут ни про антоновцев, ни про чекистов – «наши», первых назовут – белыми», вторых – «красными» - так записано в оперативных донесениях тех лет.

По всей стране, даже на землях казачества, уже давно установлены памятники о примирении участников той жестокой, кровопролитной гражданской войны. В центре Кирсанова есть братские могилы участников гражданской войны, а точнее сказать, захоронение погибших в годы Гражданской войны.

В трёх братских могилах по спискам захоронено более 50 человек. На могиле установлена скульптура - фигура солдата гражданской войны. И надпись: «Здесь похоронены герои Гражданской войны, павшие в борьбе за Советскую власть». Постамент – три с половиной метра; фигура солдата - три метра. И всё!

Такие же памятники и мемориалы - жертвам мятежа разбросаны и по многим сёлам и деревням Тамбовщины. Не потому ли так трудно спорить с какой–либо из многочисленных характеристик Александра Степановича Антонова, данных ему историками.

Садист? Да. За всю свою сознательную жизнь порешил много ни в чем не повинного народа.

Революционер? Несомненно. До самого конца верил в революцию и чувствовал себя обязанным её идеям.

Романтик? Однозначно. Неуклюже, но искренне пытался построить крестьянскую утопию и сражался за неё…

Можно продолжать, и всех определений будет недостаточно – потому что в нём есть что-то вневременное: он был рождён народным предводителем, жестоким, изобретательным, мстительным, но и великодушным, мечтательным, в чём-то даже простодушным. Не все былинные герои прекрасны – у некоторых руки в крови и сверкающие в темноте глаза…

В священной книге многих религий – Ветхом Завете, есть история, повествующая о великой братоубийственной войне и заканчивающаяся эпизодом: царь одной из противоборствующих сторон, умирает и попадает в рай.

Его приглашают за пиршественный стол, но он вдруг замечает, что за столом нет ни его павших соратников, ни героев из вражеского стана. Кроме подвигов, - говорят ему, они натворили немало злых дел, вот и сидят теперь в аду - лишь ты, не творивший зла, достоин быть здесь.

«Нет, возражает царь, - если эти великие герои в аду, то и моё место там». Но ему все улыбаются: «Мы подвергли тебя последнему испытанию, чтобы убедиться, что ты поистине царь справедливости», - и открывают ему глаза: за столом давно пируют его былые друзья и враги.

Они радостно приветствуют царя и встают, чтобы пропустить его на своё место. Мудрая книга. Не пора ли и нам, уже сто лет не способным простить титанам гражданской войны их грехи, наконец усадить всех за один, общий пиршественный стол героев.

Текст подготовил Владимир Полянский, Кирсанов - Смоленск

но при этом именно он фактически оставался организатором и вдохновителем восстания. Командиром же Объединённой армии был назначен Пётр Михайлович Токмаков – поручик царской армии, полный георгиевский кавалер, участник Русско-японской и Первой мировой войн, кстати, уроженец села Инжавино Кирсановского уезда Тамбовской губернии.