Освоение Северного полюса Часть 1

Освоение Северного полюса. Часть 1

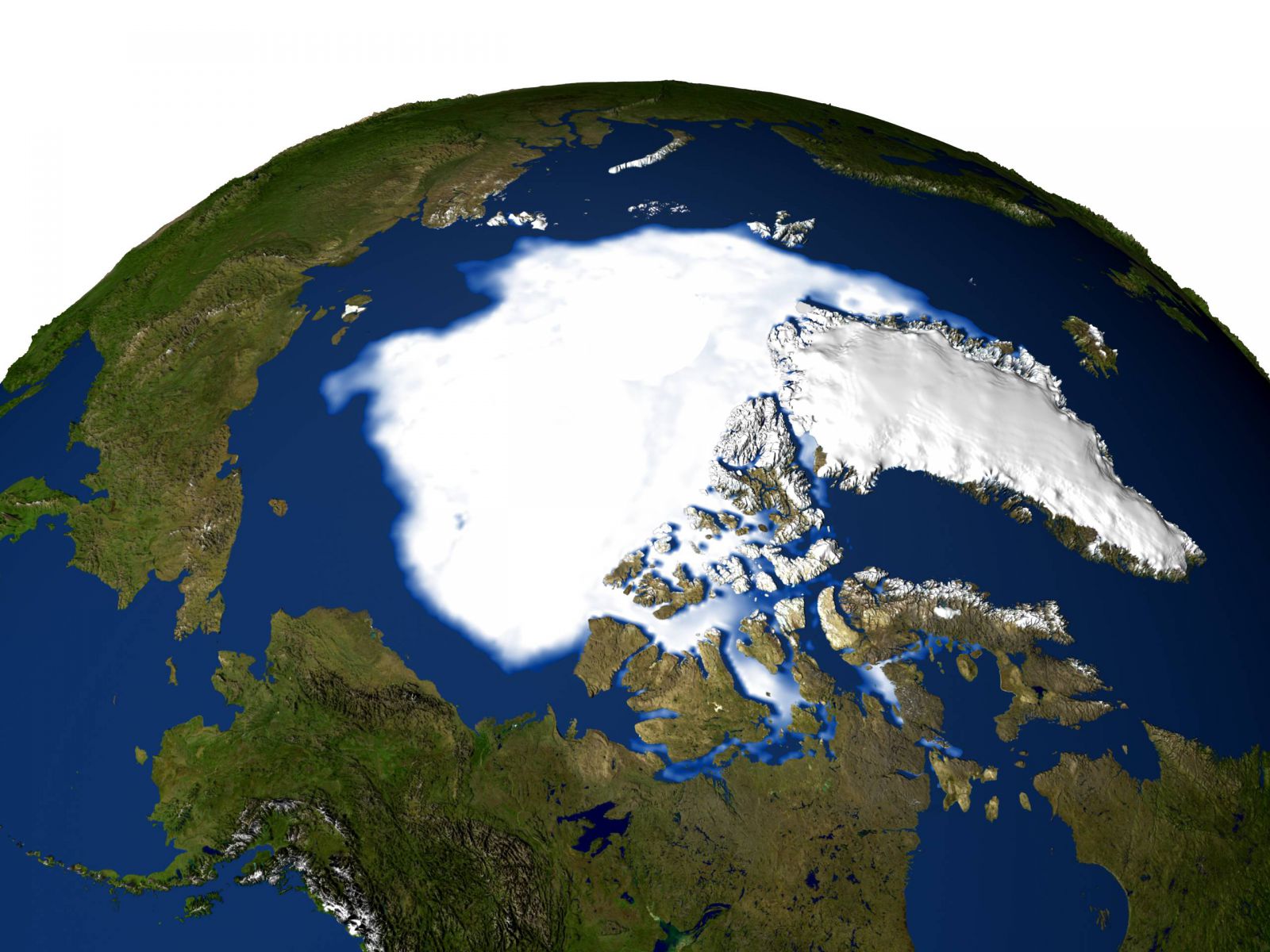

Северный полюс, или точка, известная как Географический Северный полюс, лежит в океане среди дрейфующих льдов на расстоянии в 900 км от ближайшей земли. Это удивительное место: здесь нет четырех сторон света — куда ни повернись — везде юг, — и все ветры дуют туда. Здесь вместе с суточным вращением Земли никогда не восходят и не заходят звезды, а Полярная звезда навечно застыла в зените; тут в одной точке сходятся все меридианы, и полгода длится полярный день, а полгода — полярная ночь. Северный полюс из всех экстремальных направлений является одним из самых труднодоступных. Даже в Антарктике ежегодно бывает на порядок больше туристов, чем здесь. Наблюдая с вершины планеты, как Арктический южный ветер (а на Северном полюсе другого и не может быть) лениво играет с развевающимися флагами стран — участников экспедиции, вы сможете почувствовать себя среди немногих избранных, кому довелось добраться до заветной точки 90° северной широты.

туристы на Северном полюсе

90° с. ш. 0° в. д. / 90° с. ш. 0° в. д. (G) (O)90, 0

1 Северный полюс

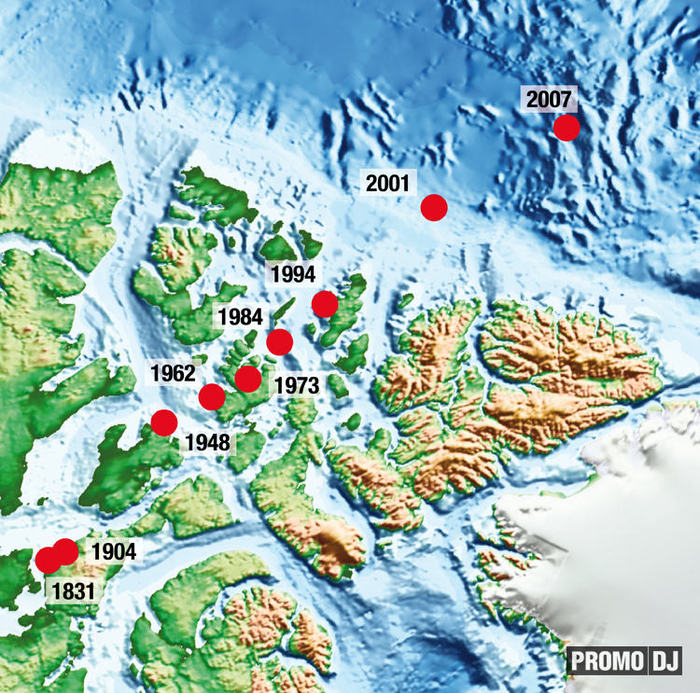

2 Северный магнитный полюс

3 Северный геомагнитный полюс

4 Северный полюс недоступности

Се́верный по́люс, или Географи́ческий Северный полюс — точка, в которой ось вращения Земли пересекает её поверхность в Северном полушарии, располагается в центральной части Северного Ледовитого океана. Северный полюс не следует путать с Северным магнитным полюсом.

изменения нахождения Северного Магнитного полюса ( по годам )

Северный полюс диаметрально противоположен Южному полюсу, расположенному на суше. Любая другая точка поверхности Земли находится всегда в южном направлении по отношению к Северному полюсу. Географические координаты Северного полюса 90°00′00″ северной широты. Долготы полюс не имеет, так как является точкой пересечения всех меридианов. Северный полюс также не относится к какому-либо часовому поясу. День, как и ночь, здесь продолжается приблизительно по полгода.

Глубина океана на Северном полюсе составляет 4261 метр (по измерениям глубоководного аппарата «Мир» в 2007 году) или 4087 метров (по измерениям американской подводной лодки «Наутилус» в 1958 году).

.jpg)

АПЛ " Наутилус "

Ближайшим участком суши к Северному полюсу считается либо остров Каффеклуббен, либо остров ATOW1996; а ближайшим населённым пунктом — поселение Алерт на острове Элсмир (территория Нунавут, Канада) в 817 километрах от Северного полюса.

Средняя температура на Северном полюсе зимой — около −40 °C, летом преимущественно около 0 °C.

История покорения

Во множестве античных культур Земля считалась плоской, однако уже древнегреческие философы, в частности Пифагор, в VI веке до нашей эры начали высказывать предположения о сферической форме Земли. В IV веке до нашей эры два представителя пифагорейской школы — Гикет и Экфант, первыми объяснили суточное вращение небосвода вращением Земли вокруг своей оси.

вращение Земли по Экфанту

Термин Северный полюс для обозначения точки, в которой ось вращения Земли пересекает её поверхность в Северном полушарии, впервые встречается в середине XV века. До этого, в конце XIV века, письменные источники упоминали её как Арктический полюс (Polus Arcticus).

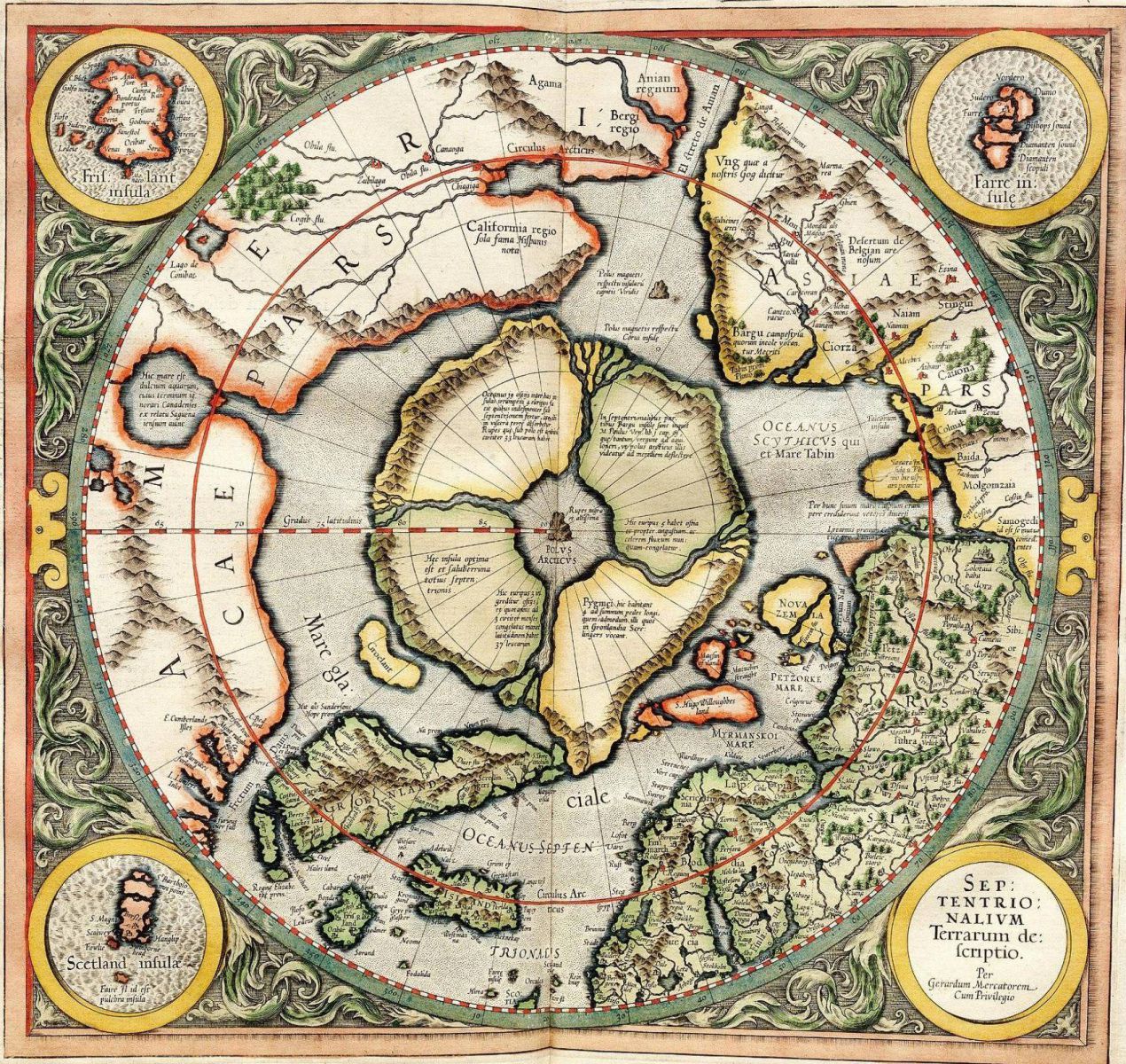

Уже в XV веке Мартин Бехайм и другие географы правильно полагали, что Северный полюс расположен в море. Некоторые географы, например Герард Меркатор, в XVI веке даже составляли карты арктического региона на основании имеющихся у них представлений, с указанием Северного полюса в центре.

карта Северного полюса Г. Меркатора

До 1900 года

Проблема достижения Северного полюса впервые возникла в XVII веке, в связи с необходимостью найти кратчайший путь из Европы в Китай. Тогда же возникла легенда о том, что во время полярного дня в районе Северного полюса существует свободное ото льда море. Первую попытку достигнуть это море совершил в 1607 году английский мореплаватель Генри Гудзон, экспедицию которого финансировала «Московская компания». Добравшись до восточного берега Гренландии, Гудзон был остановлен льдами. Пробираясь вдоль кромки пака на восток, команда достигла Шпицбергена, но не смогла продвинуться севернее 80°23' с. ш.

.jpg)

Генри Гудзон

.jpg)

плавание Г. Гудзона

Михаил Ломоносов теоретически обосновал возможность достижения Северного полюса морским путём. Из поморских легенд он сделал вывод, что сильные ветра отгоняют ледовые поля от северного побережья Шпицбергена, и открывают свободное море. По указу Екатерины II в 1765 и 1766 годах адмирал Василий Чичагов дважды пытался продвинуться севернее Шпицбергена, но достиг только 80°30' с. ш.

.jpg)

Василий Яковлевич Чичагов

В 1773 году британская экспедиция барона Константина Фиппса у Шпицбергена достигла 80°48' с. ш. В 1818 году отряд британских кораблей, одним из которых командовал Джон Франклин, не сумел преодолеть отметки 80°34' с. ш. После этого на долгое время идея достижения Северного полюса на корабле была оставлена.

Одной из первых экспедиций, попытавшейся достичь Северного полюса, используя другие методы, стала британская экспедиция Уильяма Парри в 1827 году. Получив необходимые средства от Британского Адмиралтейства, экспедиция Парри в марте 1827 года отплыла из Англии на судне «Хекла» (Hecla), доставившем её на Шпицберген. Отсюда отряд Парри на двух лодках, снабжённых полозьями для передвижения по льду, отправился на север и 23 июля достиг 82°45' с. ш., установив рекорд, продержавшийся следующие полвека. Одним из членов отряда Парри был Джеймс Росс, будущий первооткрыватель Северного магнитного полюса.

.jpg)

Джеймс Росс

Другой попыткой достижения Северного полюса стала Британская арктическая экспедиция 1875—1876 годов, под руководством Джорджа Нэрса, которая двигалась к полюсу со стороны пролива Смита на кораблях «Алерт» (Alert) и «Дискавери» (Discovery). Часть экспедиции, на санях, в которые были впряжены люди, под руководством Альберта Маркэма (Albert Markham) 12 мая 1876 года достигла рекордных 83°20’26" с. ш., прежде чем повернуть назад.

Американская экспедиция Джорджа Де-Лонга 8 июля 1879 года отплыла на барке «Жаннетта» (Jeannette) из Сан-Франциско с намерением достичь Северного полюса через Берингов пролив.

.jpg)

.jpg)

“ Жаннетта “

Однако, недалеко от острова Врангеля в Северном Ледовитом океане, их корабль был окружён льдами. Следующий 21 месяц вмёрзший в лёд корабль дрейфовал на северо-запад, постепенно приближаясь к Северному полюсу. 12 июня 1881 года «Жаннетта» не выдержала давление льда, дала течь и затонула на 77.25, 154.98333377°15′ с. ш. 154°59′ в. д. / 77.25° с. ш. 154.983333° в. д.

.jpg)

Команда сумела спастись и, таща на санях по льду шлюпки с продовольствием, достигла Новосибирских островов. Оттуда 12 сентября 1881 года команда попыталась на трёх шлюпках доплыть до материка. В результате шторма одна шлюпка с экипажем затонула. Две другие добрались до берега, но были разделены штормом. Экипаж шлюпки под командой судового механика Джорджа Мельвилля был подобран местными якутами в устье реки Лены. Группа Де-Лонга, высадившаяся на другом берегу устья, попыталась найти поселение, отправившись в долгий путь по тундре вглубь материка, но лишь двое из 14 человек смогли добраться до людей. Остальные, включая Де-Лонга, умерли, один за другим, от голода и измождения.

.jpg)

В 1884 году остатки снаряжения с «Жаннетты» были найдены вмерзшими в лёд в окрестностях Какортока на юге Гренландии, в тысячах километрах от места крушения. Метеоролог Хенрик Мон на основании этой находки высказал предположение о существовании течения в Северном Ледовитом океане, которое переносит лёд с востока на запад, от сибирского побережья к американскому. Норвежский исследователь Фритьоф Нансен заинтересовался идеей достичь Северного полюса с помощью этого течения на вмёрзшем в лёд корабле.

.jpg)

Фритьоф Нансен

Для этого Нансен организовал Норвежскую полярную экспедицию на корабле «Фрам». «Фрам» был построен, по заказу Нансена, специально для дрейфа во льдах — его корпус был укреплён и в поперечном сечении был округлым, как яйцо. Таким образом, лёд, сдавливая «Фрам» по бокам, не ломал судно, а постепенно выжимал его наверх, на поверхность.

.jpg)

“ Фрам “ во льдах

24 июня 1893 года «Фрам» покинул Кристианию. Пройдя по Северному морскому пути, 28 сентября корабль достиг ледового поля у Новосибирских островов и лёг в дрейф. 14 марта 1895 года, когда «Фрам» достиг 84°4' с. ш., Нансен и Ялмар Йохансен покинули корабль, решив продолжить путь к Северному полюсу на лыжах. Нансен рассчитывал преодолеть 660 км до полюса за 50 дней, а оттуда направиться к Земле Франца-Иосифа.

.png)

Провизию на 120 дней пути они загрузили на три собачьи упряжки. Первоначально лёд был довольно ровный, и исследователи могли быстро передвигаться вперёд. Но постепенно ландшафт становился всё более неровным, значительно замедляя скорость их продвижения. 7 апреля пара достигла 86°14' с. ш. Дальнейший путь, насколько они могли его видеть, состоял из нагромождений льда. Осознавая, что им не хватит продовольствия, чтобы достигнуть Северного полюса и вернуться обратно, пара отказалась от дальнейшей попытки и повернула на юг, в конечном счёте достигнув Земли Франца-Иосифа.

Итальянская арктическая экспедиция принца Савойского Луиджи Амедео в 1899 году отплыла на переоборудованном китобойном судне «Полярная Звезда» из Норвегии.

.png)

Абруцкий Луиджи Амадео ди Савойя

Они планировали достичь Земли Франца-Иосифа, разбить там лагерь, провести в нём полярную зиму, а в конце её — отправиться по льду на собачьих упряжках к Северному полюсу. Во время зимовки в лагере, в результате обморожения, принц потерял два пальца и поэтому уже не мог лично участвовать в походе на полюс. 11 марта 1900 года группа под руководством капитана Умберто Каньи вышла к Северному полюсу.

.jpg)

Умберто Каньи

Из-за больших трудностей (включая гибель трёх человек из вспомогательной партии) четверо полярников отряда Каньи начали осознавать, что не смогут достичь полюса. Всё, что они могли сделать, — лишь пройти как можно дальше на север, установить флаг и повернуть назад, когда количество пищи в их распоряжении будет едва хватать на обратный путь. 25 апреля группа Каньи достигла рекордных 86°34' с. ш., что было на 35 км севернее рекорда Нансена и Йохансена, и с трудом смогла вернуться обратно к кораблю два месяца спустя, 23 июня, через двенадцать дней после того, как у них должны были закончиться все продукты.

Экспедиции к Северному полюсу приобрели такую большую известность, что в английском языке даже появился термин Farthest North, означавший самую северную широту, достигнутую экспедициями в их пути к Северному полюсу. Однако, помимо экспедиций к Северному полюсу, в Арктику также отправлялись и экспедиции, ставившие перед собой другие цели — например, пройти по Северо-Западному проходу или по Северному морскому пути. Опыт, приобретённый в результате этих экспедиций, оказался очень полезен и для экспедиций к Северному полюсу.

1900—1940 годы

Американский исследователь Фредерик Кук заявил о том, что первым достиг Северного полюса 21 апреля 1908 года, вместе с двумя эскимосами Авелой (Ahwellah) и Этукишуком (Etukishook), двигаясь на собачьих упряжках. Однако он не смог представить убедительных доказательств, и его заявления не были широко приняты общественностью.

.jpg)

Фредерик Альберт Кук

Покорение Северного полюса долгое время приписывалось американскому инженеру Роберту Пири, который заявлял, что достиг Северного полюса 6 апреля 1909 года, в сопровождении афроамериканца Мэтью Хенсона (Matthew Henson) и четырёх эскимосов Ута (Ootah), Эгингва (Egingwah), Сиглу (Seegloo) и Укеа (Ooqueah).

.jpg)

Роберт Эдвин Пири

.jpg)

экспедиция Э. Пири на Северном полюсе

.jpg)

Однако позже заявление Пири также было подвергнуто сомнению. Так, некоторые исследователи отметили, что в отряде, отобранном Пири для последнего отрезка пути до Северного полюса (246 км), не было никого, помимо него, обладавшего навигационными навыками и способного независимо подтвердить (или опровергнуть) утверждения Пири. Также вызывал сомнение хронометраж похода. Средняя скорость экспедиции Пири от континента до лагеря Бартлетт составляла 17 км в день, а, по утверждениям Пири, после выхода из лагеря Бартлетт его отряд смог преодолеть 246 км до Северного полюса за пять дней, преодолевая ежедневно в среднем по 50 км, что в три раза превышало среднюю скорость, с которой экспедиция двигалась до сих пор. На обратный путь у них ушло ещё меньше — три дня, то есть отряд Пири должен был двигаться с полюса со скоростью более 80 км в день, что многие исследователи посчитали невероятным.

.jpg)

Сомнения в достижениях Кука и Пири побудили Руаля Амундсена в его экспедиции к Южному полюсу в 1911 году включить в финальную партию из пяти человек четырёх профессиональных навигаторов, проводивших тщательные и независимые друг от друга наблюдения с помощью компаса, секстантов и теодолитов.

Первой русской экспедицией к Северному полюсу считается экспедиция Георгия Седова в 1912—1914 годах. Плохо подготовленная экспедиция была вынуждена провести две зимовки в Арктике на борту шхуны «Михаил Суворин» («Святой великомученик Фока»). 2 февраля 1914 года больной цингой Седов, вместе с матросами Григорием Линником и Александром Пустошным, на трёх собачьих упряжках вышли по льду из бухты Тихой к полюсу. Уже через неделю Седов не мог идти дальше, но приказал привязать себя к нартам, чтобы продолжить поход. 20 февраля, пройдя чуть более ста из более чем двух тысяч километров до полюса, Седов скончался среди льдов вблизи острова Рудольфа. Его спутники похоронили тело на острове и отправились в обратный путь. Одна из собак Седова, по кличке Фрам, осталась на могиле хозяина.

21 мая 1937 года при помощи самолёта в районе Северного полюса (в момент высадки примерно в 30 километрах) была организована первая научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1» (СССР) под руководством Ивана Папанина. Участники экспедиции океанограф Петр Ширшов, метеоролог Евгений Федоров, радист Эрнст Кренкель и руководитель Иван Папанин в течение девяти месяцев вели научные наблюдения на станции. За это время она прошла в результате дрейфа 2850 км до восточного побережья Гренландии, откуда 19 февраля 1938 года полярников сняли ледоколы «Таймыр» и «Мурман».

Продолжение смотрите на сайте : Для продвинутых – Флотоводцы – Освоение Северного полюса. Часть 2.