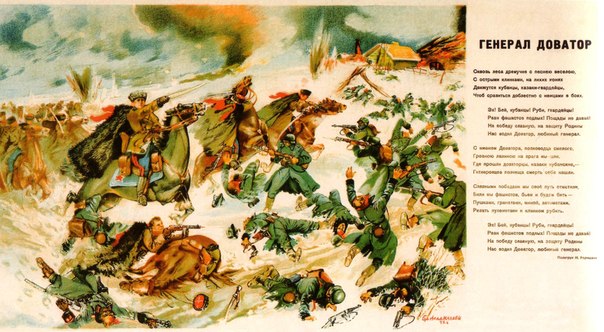

Л.М. Доватор

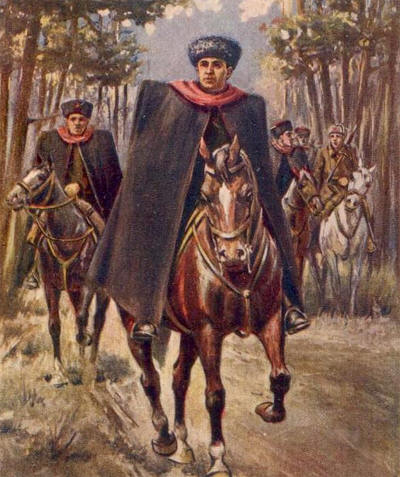

"В атаку конь тебя несет, В бою нет ближе друга.

От верной смерти он спасет - Хоть дождь, хоть снег, хоть вьюга.

Туман, Огонь, Индус, Стратег, Русалка, Ветер, Гладиатор -

Такие клички лошадям Любил давать Доватор."

Гвардии старший сержант Я. Е. Энтин

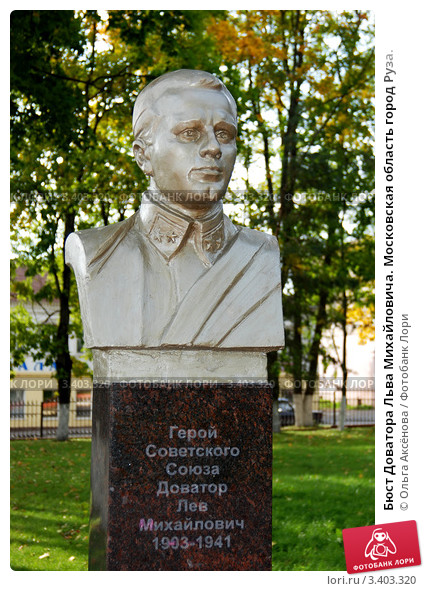

Неизвестный генерал Доватор |

|

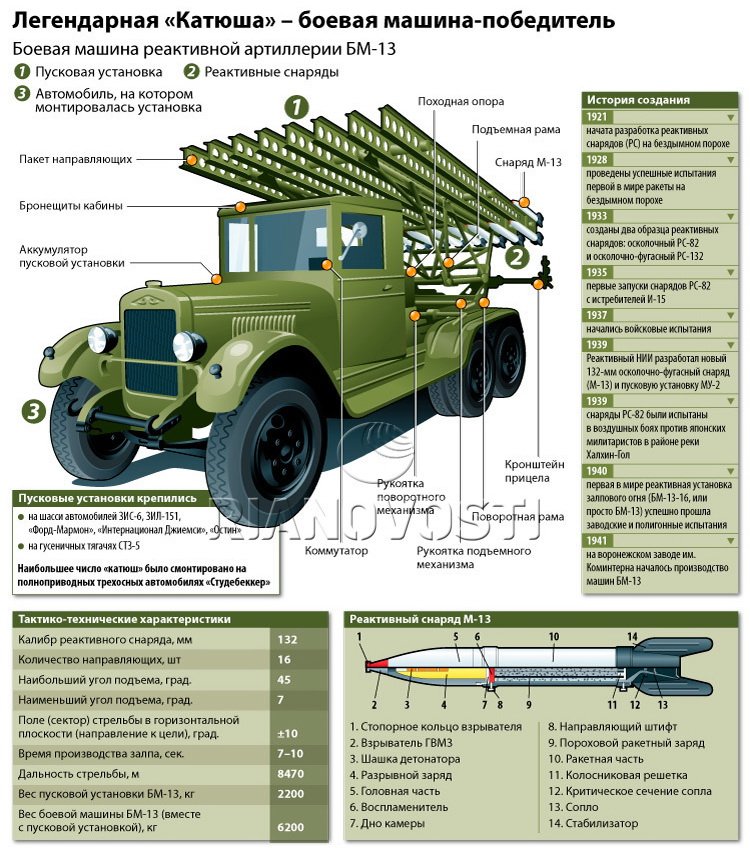

Модификация |

РС-82 |

ЗС-132 |

|

Калибр, мм |

82 |

132 |

Может быть неслучайно, что первым предложил использовать ракетные снаряды не с химической, а обычной боеголовкой именно «кавалерист» Ворошилов? Есть сообщения, что ВВС и ГАУ даже предлагали их применить в Испании, возможно, для этого туда и выезжал Кулик, но Сталин так и не разрешил, не желая раньше времени показывать действие новейшего оружия Красной Армии.

Перейдя в 36 кавдивизию, большую часть времени Доватор проводил в Волковысске, однако часто приезжал в Москву по делам, а заодно готовя семью к переезду на новое место службы. С каждым приездом все мрачнее становились его прогнозы о неизбежной войне. Несмотря на это, семейные сундуки с вещами были упакованы и отправлены на Запад. Сохранилось удостоверение от 1 июня 1941 г. на проезд всей семьи в Волковысск. Рита Львовна утверждает, что где-то на учениях вблизи границы отец простудился и во второй половине июня лежал с острым радикулитом в военном госпитале в Серебряном переулке на Арбате. Внезапно мать получила телеграмму из Волковысска от его нового командира дивизии генерал-майора Зыбина «Лев Михайлович семью не привозите тчк квартира занята». Семья считает, что это был условный знак для того, чтобы не везти семью навстречу неизбежной войне. Мы же считаем, что и лечение в госпитале, и эта телеграмма были прикрытием задержки Доватора в Москве для поручения ему спецзадания в случае немецкого нападения, что и произошло. Основание для этого дает исследование непонятого по сей день награждения Доватора перед самым началом войны орденом «Красной Звезды».

За что же Доватора перед войной наградили орденом «Красной Звезды»

Скорее не за Испанию, не за освобождение Западных Украины и Белоруссии и не за Финскую войну - слишком велик интервал между этими событиями и награждением. Что произошло в стране в этот момент, возможно, имевшее отношение к Доватору? Оказалось, что 22 февраля 1941 г. закончились проходившие с 23 января «сборы начальников разведотделов военных округов и армий для налаживания деятельности данных отделов в период перехода с мирного на военное время. Руководил сборами начальник 7-го отдела Разведуправления (отдел приграничной разведки) полковник И.В. Виноградов. Участники сборов выступили с целым рядом конкретных предложений по повышению боевой готовности разведки в условиях войны с Германией. В частности, предлагалось развернуть разведотделы округов и армий по штатам военного времени, полностью обеспечить их техникой и экипировкой, организовать базы на своей территории на глубину до 400 километров на случай вынужденного отступления. Весьма вероятно, что Доватор участвовал в работе этих сборов, возможно даже сделал доклад об использовании в Испании кавалерии в организации рейдов в тыл противника, а также по закладке складов оружия и боеприпасов и создании партизанских баз на территории, которую мог захватить противник в случае войны. В день окончания сборов некоторые участники их были награждены. В числе награждёных оказался и Доватор. ( Орден «Красная Звезда № 19247 по Указу от 22 февраля 1941 года ). Кстати через месяц в марте 1941г. Доватор и получил новое назначение в г. Вылковысск. Этими сборами завершался целый период подготовки к войне, начавшийся 23 декабря 1940 г. совещанием высшего командного состава РККА, и закончившийся стратегическими играми 13 января и принятием Сталиным 15 января решения о назначении Жукова начальником Генштаба. Первое же, что сделал новой начальник Генштаба - организовал разработку мобилизационного плана на 1941 год, потребовав значительного увеличения производства боеприпасов. В своей книге «Воспоминания и размышления» Жуков пишет: «В течении весны 1941 года центральными снабженческими органами Наркомата обороны была проделана большая работа по увеличению неприкосновенных запасов всех приграничных западных округов за счет государственных резервов... Окружные артиллерийские склады пополнялись значительным количеством боеприпасов за счет баз Наркомата обороны»(с.223). Все это позволяет предположить, что советский Генштаб сумел разгадать тайный план Сталина о совместной с Германией антибританской операции, для которого и создавались стратегические склады боеприпасов, и под их видом начал срочно создавать весной 1941 года тайные склады . А заодно и базы для ведения войны на советских территориях в случае ее оккупации немцами. Вот скорее всего к какой работе и был привлечен Доватор в марте 1941 года. Поэтому он непрерывно колесил по территории ЗапОВО и вот почему до 5-6 июля он «находился на лечении в московском госпитале».

Первая награда Доватора в войне - за первый залп "катюши"

Нам удалось доподлинно узнать не только когда, но и за что Доватор получил свою первую боевую награду в годы Великой Отечественной войны. Орденом «Красное Знамя» он был награжден 9 августа 1941 г. Нам этот факт показался примечательным — начало войны, Красная Армия непрерывно отступает, ее части то и дело оказываются в окружении и гибнут, а оказавшийся 22 июня 1941 года в «московском госпитале», оторванный от своей окруженной немцами дивизии ее начальник штаба вдруг получает такую высокую награду.

.jpg)

.jpg)

Решили посмотреть документы на сайте «Подвиг народа» ЦАМО. И вот что прочли в его наградном листе, подписанном генерал-адьютантом Главкома Западного направления маршала Тимошенко генерал-майором Белокосковым:«В период боев с германским фашизмом с 11 июля полковник ДОВАТОР выполнял ответственные задачи Главнокомандующего по передаче оперативного приказа соединениям, также по доставке боеприпасов на передовые позиции. 16 июля, выполняя приказ Главнокомандующего, обнаружил мотомехотряд противника, двигающийся к Красному (Смол.обл.). Полковник Доватор организовал разрозненные части и с ними ударил по врагу и выбил его из Красного.

.jpg)

Несмотря на сложную боевую обстановку полковник ДОВАТОР все задачи Главнокомандующего выполнил полностью и в срок. За образцовое выполнение приказа Командования и за проявленные храбрость и отвагу ходайствую полковника ДОВАТОР — н а г р а д и т ь ОРДЕНОМ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» . Поразительно прямое указание в этом документе того, что Доватор выполнял оперативный приказ Главнокомандующего, т.е. Сталина. Ведь 10 июля 1941 г. было принято постановление Государственного Комитета Обороны № ГОКО-083сс, по которому Ставка Главного командования преобразовывалась в Ставку Верховного Командования во главе со Сталиным. Одновременно маршалы Тимошенко, Ворошилов и Буденный назначались главкомами Западного, Северо-Западного и Южного направлений. Стало ясно, что речь идет о каком-то знаковом событии. 10 июля немцы начали наступление на Смоленск. Что же на следующий день было поручено полковнику Доватору, потребовавшее не просто доставки им соединениям приказов Сталина, но и боеприпасов для их выполнения? Какими силами он смог это сделать? Мы вспомнили об одном невероятном награждении, произошедшем в это же время: командиру 57-й танковой дивизии полковнику Мишулину в один день было присвоены звания Героя Советского Союза и генерал-лейтенанта танковых войск (минуя звание генерал -майора)! И произошло это... 24 июля 1941 г., т.е. в тот самый день, когда было подписано представление на Доватора. Мало того - они оба воевали на Западном фронте и даже в одних местах. А за два дня до этого был подписан Указ о присвоении звания Героя Советского Союза капитану-танкисту Кадученко - зам. командира батальона танков Т-34 в 57-й танковой дивизии Мишулина.

.jpg)

Совершенно очевидно, что все трое участвовали в какой-то важнейшей боевой операции, порученной лично Сталиным. Ответ появился совершенно неожиданно — в книге А.Глушко «Первопроходцы ракетостроения» приведено фото сотрудников РНИИ награжденных за создание «катюши», где рядом с получившим звезду Героя Соцтруда Костиковым стоит в новенькой генеральской форме также получивший звезду Героя Мишулин. Вот это фото.

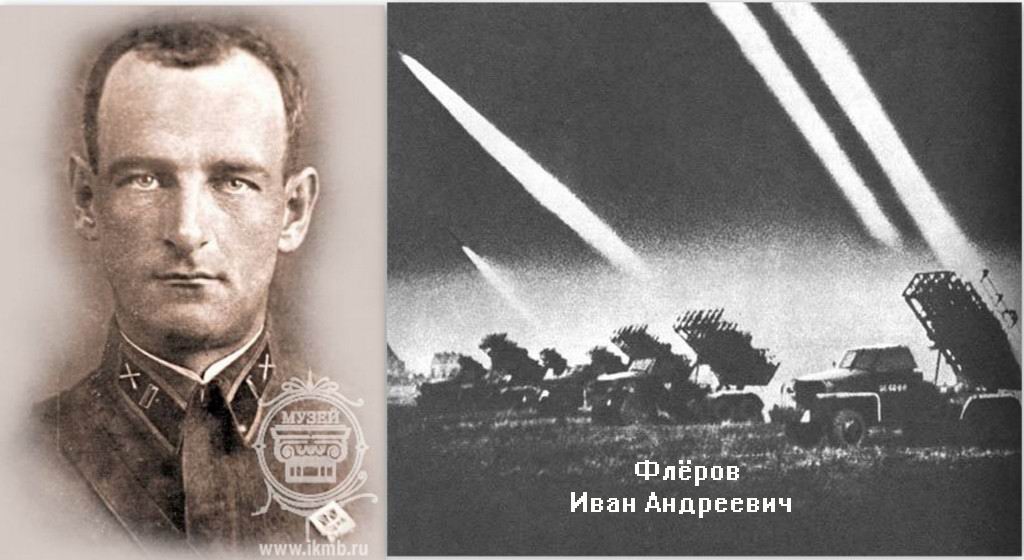

Проведенное нами расследование показало, что причиной всех этих награждений стал успешный первый боевой залп ракетных установок М-13 («катюш»), произведенный 14 июля 1941 года батареей капитана Флёрова по скоплению железнодорожных составов на станции Орша-Товарная. Вероятно там рядом с составами с немецкой техникой, боеприпасами и горючим, оказались и советские составы с секретным оружием - ракетными установками, которые в последние предвоенные дни перебрасывались на запад для участия в совместной советско-германской антибританской операции. Теперь же их надо было уничтожить.

И не просто для того, чтобы секретное новейшее оружие не досталось врагу, а еще и потому, что в это время в Москве Сталин вел переговоры с послом Англии Криппсом о подписании соглашения о совместных действиях в войне против Германии. Немцы же, захватив советские ракетные установки, могли предъявить этот факт англичанам (как готовившиеся к удару по Англии) для того, чтобы сорвать подписание англо-советского соглашения. Для уничтожения этих эшелонов и была послана батарея капитана Флерова - 7 пусковых установок М-13 на шасси ЗИС-6 с огромным количеством машин сопровождения (170!), которая прорвалась в тыл противника и двигаясь навстречу железнодорожным составам, разыскивала среди них назначенные для уничтожения. При этом она дошла уже до Борисова. Но разыскиваемые составы были обнаружены в Орше, куда и перенацелили батарею Флёрова .

.png)

Вот каким, скорее всего, было «ответственное поручение» Сталина Доватору: в условиях начавшегося немецкого наступления он должен был прорваться в штаб 16-й Армии и получить танковое и пехотное прикрытие для сопровождения батареи Флёрова в передвижении по тылам противника. Затем после выполнения задачи вывести батарею на территорию, занятую советскими войсками. Все это было выполнено в период 11-16 июля. Это подтверждают и даты на сохранившихся в семье Доваторов письмах отца: «7 июля 41 г. Смоленск. Я доехал благополучно... Адрес пока неизвестен». «10 июля 41 г. ...Письма буду писать на почту до востребования...». Значит он выехал из Москвы уже после выступления Сталина по радио и его возвращения к делам, т.е. мог получить особое задание и полномочия даже лично от него.

Стоит отметить еще один факт. 15 июля, т.е. на следующий день после первого залпа батареи Флёрова, был разгромлен батальон 52-го немецкого химического полка, причем это осуществил «при совместной атаке тяжелых и легких танков огнеметный танковый батальон» (перечисленный состав наших сил совпадает с тем, которым располагали Доватор, Мишулин и Кадученко). В тот же день был нанесен удар снарядами РС-82 по «немецкому десанту» в районе Рудни. С 20 июля советские радио и газеты заговорили о разгромленном под Ситно немецком химполке, утверждая что при этом захвачены немецкие секретные документы, из которых следовало, что немцы готовились применить химическое оружие по Турции. Чем это было вызвано? Возможно, в одном из составов на станции Орша находились химические снаряды совместного германо-советского производства, поэтому Сталин решил срочно сделать акцент на немецкое химическое оружие, что и было выполнено.

Не понятно только, почему столь по-разному была оценена вождем эта боевая работа Доватора, Мишулина и Кадученко. Еще менее понятно, почему никак не был отмечен командир батареи М-13 капитан Флёров, который лишь в 1960 году был представлен к званию Героя, но наградили его только в 1963 г. орденом Отечественной войны 1ст. (посмертно). Лишь в 1995 г. ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

.jpg)

Редкий снимок, на котором Доватор улыбается - только что ему вручили орден Красного Знамени.

Хочется отметить, что в этой операции рядом с Доватором был будущий начштаба его кавкорпуса (капитан в июле, а в ноябре уже полковник) Картавенко. Он одновременно с Доватором был награжден орденом «Красное Знамя» за то, как это сказано в его наградном листе, « что с боем пробивался вперед и доставлял огнеприпасы на место вплоть до орудий». Это дает серьезные основания для понимания происходившего тогда под Смоленском. Ведь эти награждения были в числе первых награждений войны. Но ведь враг не был разбит. Смоленск сдали. Так за что награждали? Какие поставленные вождем задачи были выполнены? Оказывается, очень важные..

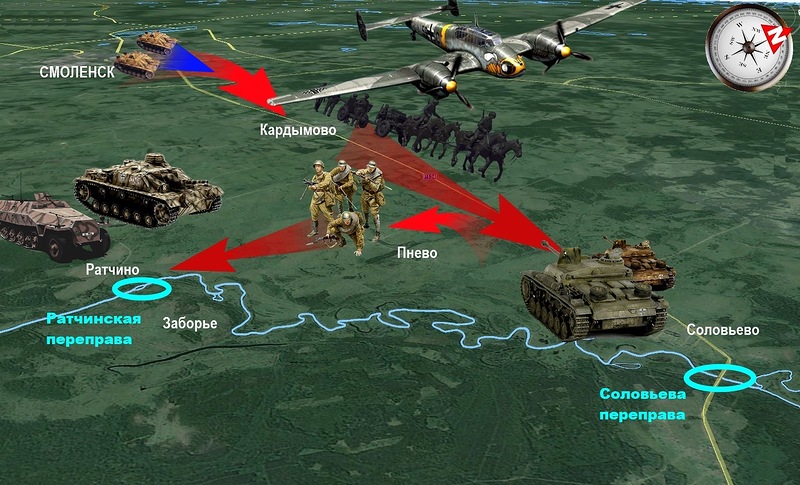

Смоленское сражение и Смоленский «треугольник»

В любой книге, мемуарах или статье о Смоленском сражении подчеркивается, что его задачей было - не допустить прорыва противника в центральный промышленный район страны и к Москве. Однако, на наш взгляд, была еще одна никогда ранее не упоминавшая причина. Дело в том, что треугольник «Орша-Витебск -Смоленск» является стратегическим, в нем пересекаются железнодорожные магистрали «Запад-Восток» и «Север-Юг». Именно поэтому здесь в центре страны были сосредоточены главные базы советского оружия и боеприпасов, подготовленые к войне на любом театре военных действий. С другой стороны, именно до этого «перекрестка» успели добраться к 22 июня 1941г немецкие эшелоны с войсками и техникой, но без боеприпасов, по тайной договоренности Гитлера и Сталина направлявшиеся через СССР на Ближний Восток. (Одновременно несколько эшелонов с советскими войсками и техникой двинулись через Польшу и Германию к Ла-Маншу для подготовки к высадке в Англии и утром 22 июня оказались на немецкой территории. Разница же была в том, что Гитлер уже с 15 мая 1941 г. готовился к удару по СССР). Поэтому оказавшиеся на территории СССР немецкие части имели четкие инструкции действий после начала войны — они немедленно высадились из эшелонов (отметим, что это происходило в тылу наших войск ) и укрылись в близлежащих лесах, сообщив своему командованию по радио координаты. После чего немецкие транспортные самолеты стали регулярно сбрасывать им на парашютах боеприпасы. Недаром 24, 25 и 26 июня было принято 3 решения Политбюро о борьбе с так называемыми парашютными десантами. К этому времени немецкая разведка уже установила дислокацию основных советских стратегических складов боеприпасов в «треугольнике» и немецкие танковые армии стремительно прорывались к ним и на помощь блокированным около них немецким войскам. Большую роль играло и то, что значительная часть подготовленных Гитлером для войны стратегических запасов боеприпасов уже была израсходована и немецкая армия срочно нуждалась в пополнении боеприпасами (ведь Германия вела уже 2 года пусть «странную», но войну!). Немецкое командование знало, что готовясь к войне с Британской Империей, Гитлер и Сталин унифицировали многие боеприпасы - все артиллерийские снаряды от 37 мм до 150 мм, несколько боеприпасов стрелкового оружия, мины для минометов, включая ракетные снаряды. Еще проще было с боеприпасами, не имевшим пусковых установок - авиабомбами, противопехотными и противотанковыми минами, гранатами и т.п. И всё это в избытке было сосредоточено в указанном треугольнике. Из всего этого следует, что захват немцами складов в «треугольнике» не только уменьшал количество боеприпасов у Красной Армии, но и восполнял боезапас вермахта. А для блокированных немецких частей в «треугольнике», захват складов был бы просто спасением. Поэтому когда 12 июля 1941 года был решён вопрос с кем мы воюем и кто наши союзники, то Сталиным была поставлена задача — разгромить и ликвидировать немецкие войска, блокированные в «треугольнике». Для этого заранее ещё 26 июня из МВО в «треугольник» был направлен 7-й механизированный корпус - одно из самых мощных и боеготовых соединений Красной Армии - резерв Ставки..

Примечательно, что частям этого корпуса в первый же день переброски были указаны конкретные конечные пункты назначения, расположенные в «треугольнике». Так для 14-й танковой дивизии конечным пунктом назначения (согласно её ЖБД - журнала боевых действий) был указан г. Лиозно. В ночь с 14 на 15 июля 1941 года в части поступил приказ об уничтожении блокированных немецких войск. Задача была успешно и своевременно выполнена. Однако рвущиеся на выручку свежие танковые и механизированные дивизии группы генерал-фельдмаршала Бока прорвали оборону фронта и ударили по 7-му корпусу и смяли его части. К концу дня 16 июля немцы заняли Смоленск и окружили части 16-й и 20-й армий. Штабы Западного фронта с трудом вырвались из окружения на север к реке Межа. Возможно туда их вывел лесными дорогами и болотам Доватор, отлично знающий эти места, поскольку был родом из Хотино в 40 км от Витебска.

Особенности боевой работы кавгруппы Доватора

В июле-сентябре 1941 года Доватор наверняка имел на руках документ (скорее всего, мандат ГКО) с такими полномочиями, что любые встреченные им воинские группы, выходящие из окружения, и даже части были обязаны подчиняться ему и выполнять все его указания. Так немедленно подчинились Доватору две кавалерйские дивизии -50-я Кубанская под командованием полковника И.А. Плиева и 53-я Ставропольская во главе с комбригом К.С. Мельником, прибывшие с юга в Старую Торопу.

По воспоминаниям Плиева именно на реке Межа в районе озера Емлень, молодой подтянутый полковник при знакомстве представившийся «офицером связи штаба фронта» возглавил Отдельную кавалерийскую группу Западного фронта и повёл её в первый рейд по тылам противника.

Главными целями рейда стали, в первую очередь, стратегические и, во вторую, оперативные склады, на которые они выходили (уже захваченные даже отбивали у противника), доставляли боеприпасы артиллерийским и минометным частям, вооружали и обеспечивали боеприпасами местные партизанские отряды и взрывали все, что не могли вывезти. На наш взгляд, именно это являлось главной боезадачей кавгруппы Доватора во время всех ее рейдов по тылам, а также всех других кавгрупп, совершавших рейды в других местах. Стратегической задачей рейдов Доватора считается перерезание коммуникаций и срыв снабжения наступающих немецких войск c целью замедления его темпов, что позволяло выйти из окружения советским 16-й и 20-й Армиям через бутылочное горлышко Соловьевской и других переправ на Днепре. Там были наведены несколько понтонных мостов, который каждый день разносила в клочья немецкая авиация, а ночью саперы быстро восстанавливали их и до рассвета по ним шел нескончаемый поток отступающих советских войск. Героически оборонял переправы специальный сводный отряд полковника Лизюкова из группы Рокоссовского, усиленный батареями ракетных установок М-8 и М-13. После каждого их залпа немецкие части отступали и долго не появлялись (иногда в течении нескольких дней), пользуясь чем тысячи красноармейцев и командиров успевали переправляться на левый берег Днепра. Беда была в том, что после 3-х - 4-х залпов запас ракетных снарядов у каждой батареи иссякал. И только группа Доватора, вскрывая известные ему стратегические склады, могла подвезти эти ракетные и другие боеприпасы. Поэтому Доватор считался одним из активных участников обеспечения Соловьевских переправ, а в публикациях о нем даже иногда ошибочно указывается, что именно за них он был награжден орденом «Красная Знамя». Доваторцы во главе со своим командиром участвовали также в обороне Ратчинской переправы вплоть до ее взрыва.

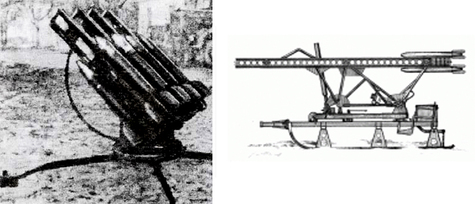

Мы не будем рассказывать о всех рейдах кавгруппы Доватора, ибо о них и героизме его самого и его казаков написаны книги, мемуары участников боев и множество статей историков-исследователей. Скажем лишь об неизвестных особенностях боевой работы Доватора. Нам кажется, что на самом деле главное задание его кавгруппе на каждый конкретный рейд выглядело несколько неожиданно - в штуках - сколько снарядов и какого типа он должен привезти. Это подтверждают обнаруженные нами наградные листы июльского представления Доватора и двух его подчиненных орденом «Красное Знамя», где указано в качестве одной из выполненных ими задач доставка боеприпасов (Доватору) и огнеприпасов ( Картавенко и Ласовскому). Масштабы, в которых тогда вывозились боеприпасы можно представить по аналогии с подобной операцией 7-го мехкорпуса — когда за один день 2 июля его силами из Лепельских складов в части корпуса было доставлено 200 тысяч 45мм и 76 мм снарядов (на следующий день такая же колонна погибла). Склады были мало того, что секретными, но еще и тщательно замаскированными. Так что первой задачей кавгруппы Доватора было - незаметно проникнуть или с боем прорваться (первое предпочтительней) через линию фронта в тыл врага. Второй - выйти по карте на намеченный склад и обнаружить его. Третьей — захватить склад и организовать предписанный вывоз боеприпасов. Все, что возможно, раздать местным партизанам. Все, что невозможно вывезти — уходя, взорвать. C наименьшим шумом дойти до линии фронта и проскользнуть через нее, либо прорваться с боем. Отсюда еще одно предположение, объясняющее особые военные успехи рейдов группы Доватора. Мы полагаем, что, подвозя со складов ракетные снаряды, Доватор добился права использовать их при необходимости. А после их успешного применения добился получения (или даже сам заказал для рейдов) несколько перевозимых во вьючном варианте пусковых установок для ракетных снарядов РС-82.

Установки для стрельбы снарядами РС-82 слева - горно-вьючная (фото), справа на санях (рисунок)

Это позволяло ему в случае невозможности захватить склад - уничтожить его массированным ракетным ударом с расстояния в несколько километров. Вот где слились все образования и боевой опыт Доватора - химика, лихого кавалериста и разведчика-аналитика. Вот почему он стал первым в Красной Армии кавалеристом, использующим ракетные установки. Так что его кавгруппа шла в атаку на немецкие части не только с саблями, вот чем и он, и его боевые результаты отличались от других кавалеристов, в том числе и использующих рейдовую тактику.

Кавгруппа Доватора становится корпусом

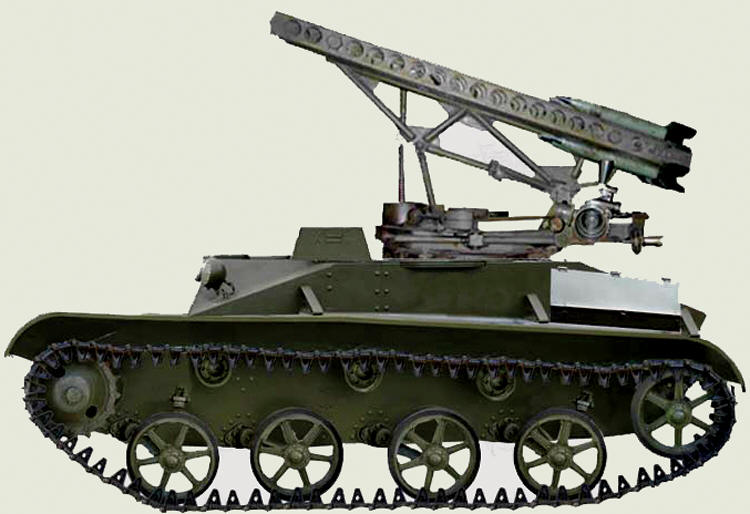

После сдачи Смоленска по мере приближения фронта к Москве все сложнее становилась добыча и доставка боеприпасов из стратегических складов. Тем более, что к тому времени немцы сами стали использовать боеприпасы из складов, оказавшихся на захваченной ими территории. Возможно благодаря этому был отдан приказ Гитлера о приостановке на два месяца наступления на Москву и повороте войск на юг (для начала осуществления, по его словам, экономической фазы похода на Восток). Кавгруппу Доватора все больше стали использовать как линейное соединение, использующее ракетные установки – вьючный и санный варианты. Это позволяло быстро перебрасывать ее на нужные участки фронта целиком или по частям — дивизиями. Для этого ее 20 ноября 1941года преобразовали в 3-й кавалерийский корпус, ставший 27 ноября гвардейским (2-й гвардейский кавкорпус), а в декабре кроме 3-х кавдивизий включили в его состав и 22-ю танковую бригаду (очень вероятно, что и в ее составе были танки с ракетными установками).

Установка для стрельбы снарядами РС-82 на танке Т-40

Очевидно Доватор протестовал против использования соединений его корпуса в качестве прямой замены стрелковых дивизий (известно, например, что Рокоссовский отказал Жукову, который предлагал ему возглавить войсковые кавалерийские корпуса, считая неправильным бросать конников на бронированные танки. Наверняка подобные эксцессы имели место и с Доватором. В результате он был назначен заместителем командуюшего армией и командиром группы войск, в состав которых входил и его корпус. Этим назначением Доватор из подчинения Ставки переводился в непосредственное подчинение командующему фронтом .

.jpg)

При этом назначении он получил записку от командующего Западным фронтом Жукова. В этой записке, как рассказала нам Рита Львона об этом через много лет после войны ей сообщил бывший комиссар кавгруппы Доватора - Ф.Ф.Туликов, Жуков со свойственной ему резкостью упрекал Доватора в нерешительности. Совершенно очевидно, что речь шла о несогласии Доватора с использованием кавалерии как обычной пехоты, когда бойцы спешивались, укладывали коней на землю и из-за них вели огонь по противнику. Он считал, что гораздо большую пользу принесет рейд кавгруппы по тылам, отвлекающий с фронта значительные силы немцев. В итоге в момент контрнаступления советских войск под Москвой Доватора с только что сформированной необстрелянной 20-й кавдивизией, подполковника Тавлиева передали в 5-ю армию генерала Говорова. Завершением всей этой цепочки из случайностей и закономерностей … стала невероятная пулеметная очередь, оборвавшая жизнь героя.

Генерал Доватор погиб, не только защищая Москву, но и отстаивая новый способ воевать — с минимальными потерями, создавая армию профессионалов, готовясь к войне заранее!

Александр Осокин, Александр Корняков

Рейд группы Доватора

кавалерийский рейд по тылам противника

Близилась осень 1941 года. Враг готовил новое наступление на Москву. В этих условиях было решено устроить по его тылам кавалерийский рейд, наподобие того, что в Гражданскую войну совершил по красным тылам генерал Мамонтов.

С предложением повторить такой рейд против немев выступил генерал-лейтенант РККА Тимофей Тимофеевич Шапкин, который в 1919 году в чине подъесаула сам участвовал в мамонтовском рейде.

Тимофей Тимофеевич Шапкин

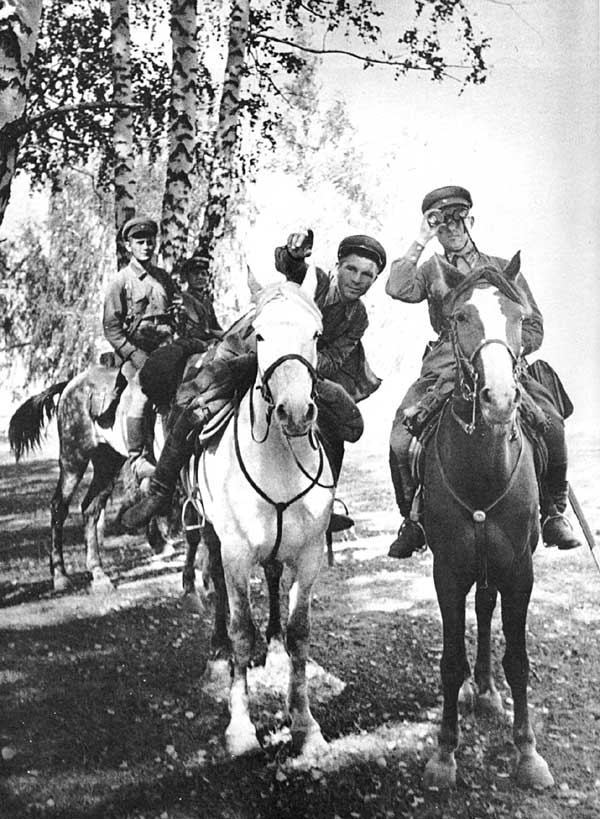

Предложение было принято, но сам Шапкин в тот момент должен быть входить в Иран во главе 4-го кавалерийского корпуса, и перевозить корпус на западный фронт было признано нецелесообразным. Вместо этого из 50-й и 53-й кавалерийских дивизий, набранных из кубанских казаков, была создана Отдельная кавалерийская группа. Возглавил группу полковник Лев Михайлович Доватор, недавно награждённый орденом Красного Знамени за то, что 16 июля, обнаружив мотомехотряд противника, собрал разрозненные части и с ними ударил по врагу и выбил его из села Красного.

10 августа Военным советом Западного фронта Доватору была поставлена задача выйти в тыл противнику в районе Демидов – Духовщина; парализовать коммуникации противника, уничтожая транспорт, склады, штабы и средства связи, а также выяснить отношение населения к Красной Армии на занятой противником территории.

11 и 12 августа группа готовилась к выполнению поставленной задачи и 14 числа после 50-километровогог перехода по лесисто-болотистой местности сосредоточилась в районе Нижнее Караково – Будница – Швейкино. Разведкой было установлено наличие противника в Филино – Боярщино – Рожино – Котово.

По южному берегу реки Межи, северо-западнее Духовщины, противник не имел сплошного фронта. 129-я пехотная дивизия, оборонявшаяся на Духовщинском большаке, занимала населенные пункты на дорогах, контролируемых подвижными группами из моторизованной пехоты с танками.

Третий батальон 430-го полка 129-й пехотной дивизии занимал узел сопротивления в Устье. Деревня была приспособлена к обороне. На высоте с отметкой 194,9 и в деревне Подвязье находился узел сопротивления второго батальона. В лесу были расположены огневые позиции третьего дивизиона 129-го артиллерийского полка, который поддерживал 430-й пехотный полк.

В течение двух дней дивизии вели разведку. Небольшие разведывательные группы и разъезды доносили, что в месте намечаемого прорыва между Подвязье и Устье пройти невозможно, так как стык этих двух опорных пунктов якобы плотно заминирован и хорошо простреливается. Но сведения разведчиков оказались недостоверными, так как они близко к опорным пунктам не подходили.

Доватор вызвал к себе командиров дивизий и полков. Вывел их на опушку леса близ опорных пунктов и целый день вел наблюдение за обороной противника. Рекогносцировкой удалось установить, что стык между Подвязье и Устье никем не прикрыт и не охраняется. Здесь же был отдан устный боевой приказ на выход в тыл противника.

В авангард для осуществления прорыва назначался 37-й кавалерийский полк под командованием подполковника Ласовского.

Антон Иосифович Ласовский

Авангард быстро форсировал реку, но очень разбил дно. Переправа затянулась. Лошади спотыкались на разрыхленном сотнями копыт дне, многие из них теряли равновесие, падали и плыли. Всадники соскакивали в воду; и держась за путлища стремян и за конские хвосты, плыли рядом. Немцы переправу конницы не обнаружили, и группа вплотную подошла к вражеской обороне.

В первом эшелоне действовала 50-я кавалерийская дивизия под командоваием комбрига Кондрата Семёновича Мельника, а во втором — 53-я кавалерийская дивизия полковника Иссы Александровича Плиева.

К.С. Мельник

В авангарде по-прежнему оставался 37-й кавалерийский полк. Вскоре конники вступили в боевое соприкосновение с частями противника.

Появление кавалерии Красной Армии, углубившейся на 100 км в тыл врага, вызвало панику среди немцев. Казаки перехватывали коммуникации, нарушали связь, захватывали радиостанции, жгли вражеские склады, рубили фашистских солдат и офицеров. Гитлеровское командование издало специальный приказ об истреблении казачьего отряда. На следующий день этот приказ попал в руки наших кавалеристов. Прокладывая путь по болотам и глухим лесам, казаки появлялись там, где их меньше всего ожидали гитлеровцы.

23 августа 1941 года группа Доватора стремительным ударом прорывает оборону противника и устремляется в большой лес на Духовщинском большаке.

27 августа кавалерийская группа подошла к шоссейной дороге Велиж — Духовщина, которая являлась одной из важнейших коммуникаций 9-й немецкой армии. Во все стороны веером рассыпались разъезды, высматривая объекты для налетов. А на шоссе и соседние дороги было выслано несколько эскадронов для разгрома автоколонн врага.

В одном из боёв казаки разгромили ещё один батальон противника, уничтожили 3 орудия, захватили 4 миномёта, 9 станковых пулемётов, радиостанцию, сожгли автомашины и склады с обмундированием и продовольствием. Затем казаки совершили налёт на фашистскую автоколонну и уничтожили 138 вражеских солдат и офицеров, разбили 58 грузовиков, три легковых автомашины, три цистерны с горючим.

Доватор попытался доложить обстановку в штаб 29-й армии, но кавалерийская группа ушла так далеко от своих войск, что ее радиостанции не смогли связаться со штабом армии. Боеприпасы и продовольствие подходили к концу. Доватор решил отойти, но перед отходом произвести налет на вражеский штаб. Он знал о том, что генерал Штраус выехал со штабом из Рибшева и там остался лишь случайно задержавшийся топографический отдел да парк грузовых автомашин. В ночь на 29 августа, предварительно проведя разведку, конники налетели на Рибшево и разгромили вражеский охранный батальон.

Огромный склад топографических карт и несколько десятков грузовиков были сожжены. После этого кавалерийская группа сосредоточилась в лесу. Противник обложил весь этот район переброшенными с фронта войсками. Его авиация планомерно, по квадратам, бомбила леса. Тяжелые бомбы с грохотом рвались в чаще, падали деревья, образуя завалы на дорогах. Кавалерийская группа тронулась в обратный путь. На рассвете самолеты обнаружили ее движение, начались воздушные атаки. По дорогам, вслед за отходящими кавалеристами, двинулись танки и моторизованная пехота врага, стягивая кольцо окружения и прижимая кавалерию к громадному болоту. Положение создавалось очень серьезное. К 1 сентября кавалерия, уйдя от врага через болото, сделала еще сорокакилометровый переход и сосредоточилась в лесу южнее деревни Устье.

Как только стемнело, кавалеристы без выстрела атаковали противника, разгромили первый батальон 430-го вражеского пехотного полка, прорвались через вражеское расположение, прошли боевые порядки своих стрелковых соединений и, выполнив поставленную задачу, 2 сентября группа Доватора вышла к своим в районе Чичата.

За время рейда Доватора по тылам противника кавгруппой было уничтожено: до 3000 немецких солдат,19 офицеров,150 различных автомашин,4 бронемашины, 2 танка,4 орудия,6 минометов,3 станковых пулемета; захвачено: 65 ручных пулеметов, 67 лошадей, много винтовок и автоматов; разгромлено два штаба батальона и один штаб полка.

В сентябре - октябре 1941 года, после присвоения Доватору воинского звания генерал-майор, его воины участвовали в тяжёлых оборонительных боях на дальних подступах к Москве - на реке Меже, по реке Ламе (от Яропольца до Московского моря), геройски отбивая вражеские атаки.

В ноябре 1941 года корпус генерал-майора Доватора вместе с 8-й гвардейской имени генерал-майора И.В. Панфилова дивизией, 1-й гвардейской танковой бригадой генерала М.Е. Катукова и другими войсками 16-й армии вёл упорные оборонительные бои на Волоколамском направлении в районе Крюкова.

Генерал Доватор, без отдыха и покоя, постоянно бывал в действующих частях корпуса, поддерживая боевой дух конников, мужественно сражавшихся на подступах к Москве.

20 ноября Отдельная кавалерийская группа была преобразована в 3-й кавалерийский корпус, который 26 ноября был преобразован в 2-й гвардейский кавалерийский корпус.

11 декабря 1941 года 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Л.М. Доватора был переброшен в район Кубинки. 150 км он шёл по тылам немецко-фашистских войск, преследуя их отступающие части, и 19 декабря вышел к реке Рузе. В этот день при осмотре в бинокль позиций противника перед боем генерал-майор Доватор был смертельно ранен пулемётной очередью.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)